参考資料等>馬明達老師論文1

『歴代中日両国刀剣(術)の交流』

中日両国の文化交流の歴史は、非常に豊かでバイタリティーに富んだ内容を持っている。両国人民の美談としてしばしば引用される数々の史書の中に、我々は両国が古代、武術の交流においても多くの輝かしい記録を残していることに注目したい。 一般的に、中国武術と日本式術はそれぞれ独自の発展史をもっており、民族的特色もはっきりと異っている。しかし、両国の武術には確かに多くの一致した共通点があることにも、容易に気が付くであろう。裏返せば、両国の武術は長期間に渡ってお互いに影響を与え、浸透した密接な関係を有したことを物語っており、中日文化交流の上で無視することのできない重要な成果である。 まず、歴史上の武術交流の具体的事跡から考察するのが有意義である。私の知る範囲ではこの方面ではすでに日本の学者が先鞭をつけており、中日武術交流史に関する多くの専門分野で価値のある研究がなされているばかりでなく、多数の『中国武術史』専門書の類いが出版されている。我が国ではこの方面の研究はまだ欠如しており、日本の研究者たちの成果も紹介されていない。以上のような状況から、いま中日武術交流史の研究を行うことは一層その必要性を認められよう。 刀剣術を主とする、いわゆる「短兵」と呼ばれる一連の体系は、古来一貫して中国武術の主要な構成要素とされているが、中日武術交流史でも、刀剣術の交流がずば抜けて大きな位置を占めている。よって読者が中日武術交流史の側面を知る手がかりとして、本稿ではまず両国の古代刀剣術の交流について考察することにしたい。筆者の能力の限界と資料が中国側のものだけに片寄っているため、遺漏や誤りが多いかも知れない。中日両国の専門家の御叱正を切に乞うゆえんである。

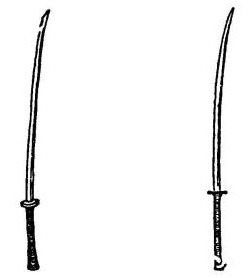

一 中国の武術の起源は古く、その内容や形式は常に時代とともに変化し、時代時代で武術の特色も異る。同時に、武術の形式と発展という果てしなく長い過程では、軍事武術と民間武術の二分化が起り、また技撃的要素と健身的(トレーニング)要素とが依存・盛衰するという矛盾も一貫して存在していた。つまり、武術は特殊な文化の一形態であり、その発展の整史も複雑である。ただし、比較的はっきりしている点は、古代において金属兵器が戦争で主要な地位を占めていたことを考えると、武芸の祉会的価値は、第一にそれが戦や社会の衝突の中で、どれほど護身と殺傷効果があるかによって決まった。このため武芸の中心は自ずと実戦にすぐ使用できる兵器が中心となった。兵術の発展と変遷も、武器の形式の変遷と相互に影響を与え合い、密切な関係をもつ。この認識に基づき、歴代中日両国の刀剣術の交流活動の研究を、まず刀剣器の交流から着手することにする。 一般に、すでに周、春秋、から我が国で作られた刀剣などの兵器が日本に伝わったとされ、日本ではたびたび周、秦の古剣に似た銅剣が発掘されたという。その中には日本製のもあり、又、中国伝来のものもある。このことは中日両国人民の交流の早い時期に、刀剣兵器はすでに文化伝授と、心を結ぶ媒体の一つであったことの反映である。 漢代になると、中国製の各種短兵器、特に鉄製の環首大刀(図二(2)参照)が大量に日本に流入し、日本の短兵器形式の発展に深い影響を与えた。 環首大刀は西漢初期におこり、剣の基本形の上に発展して新式の短兵器である。漢代の鉄製環首大刀は、形が軽便で鍛造に優れ、実戦用の効果が大きかったため、日本の武士たちに格別人気があった。一九六四年、日本の大和櫟東大寺山の古い墓の中から、東漢中平年間(一八四~八九年)に中国で作られた鉄製環首刀が一振り発見された。刀身には「百煉にして精剛、上は星宿に応じ、下は不祥をひらく開く」などの金字の銘文が刻まれている。刀の形、銘文のスタイルおよび刀質は、一九七四年に中国山東省倉山で出土した、東漢永初六年(一一二年)の鉄製環首刀と基本的には同じである。双方とも何度も加熱、鍛練をくり返し、表面に浸炭のある、良質な鉄を含んだ刀の工芸品である(1)。 中平刀は殉葬品として日本の古墳から出土したが、これは墓の主が深くこの刀を愛していた証拠でもあり、また漢代の刀が日本に伝ったことの動かぬ物証でもある。『日本武器概説』の著者である未久雅准氏によれば、日本各地から多くの漢刀や漢刀を模倣した日本製の刀剣が出土しているという。氏は当時の日本の武士が用いた武器は「特に朝鮮半島を通って大陸より伝わってきた」(2)と考えている。 漢刀が日本に大量に流入したことは、日本刀の製作に非常に大きな影響を与えた。日本古代の兵器史に関する著作に見える日本の古い刀の多くに漢刀の特長がはっきり見られる。『中国兵器史稿』の著者である周緯も、漢刀の模造晶は日本の随所にみられ、「数十器を収蔵している者も稀ではない」と述べている。 古代中国の刀剣は、主に民間ルートで日本へ伝わったことは疑いないが、しかし場合によっては両国間の正式な往来を通じ、日本へ入ったものもある。『三国志』魏志の記載によれば、古代日本の耶馬台国の女王、卑弥呼が、魏の明帝曹睿の景初二年(二三八年)に、大夫の難丹米らを中国へ親善使節として遣わした。魏の明帝はこの友好使節たちを手厚くもてなしたうえ、珍しい送り物を贈ったが、その中には「五尺の刀二口」が含まれていた。その後、両国は使者を何度も交換したが、魏国の日本へのみやげ品の中には、必ず刀剣があった。この事実は三国時代、中国製の刀は依然として日本の人々に珍重されていたことを物語っている。日本の九州熊本県玉名郡蘭水町江田船山古墳から、かって漢文銘の刻まれた日本大刀が発掘され、日本の学者により五世紀中頃の遺物であると認定された。これはほぼ中国の南北朝時代にあたる(3)。この刀の発見は、中国刀剣の日本に対する影響は、三国時代以降もひき続いていることを証明している。日本の考古学者、小野勝年先生は、有名な正倉院の中には、多くの古代中国の刀剣が今なお保存されており、「献上物帳」には、「唐式大刀」「唐刀」などの名目(4)が記されていると述べている。これらのことから、歴代、中国の刀剣が日本に影響を与えた期間は非常に長く、少なくとも唐代まで、中国の刀剣が日本に引き続き入ってきたことが立証されよう。 魏晋南北朝時代、大陸は打ち続く戦火に加え、統治階級の無慈悲な搾取と圧迫により、多数の勤労人民が祖国を逃れ、海を渡って日本へ移住した。日本の文献の記録によれば、当時、これら日本へ移住した中国人は、日本の為政者によってその技術に応じ各種の「べ部」に編入された。例えば、「石作り部」「土師部」「陶作部」の類で、いわゆる「部民」となったのである。武器を作れる者は、弓削り、矢作り、楯などの部に編入された。この外、日本の為政者は次々と人を大陸に派遣し、優秀な職人を招請したので、多くの中国人が招かれて日本に移り住んだ(5)。彼ら中国の職人たちの移住にょって、発達した中国の冶金精練技術と刀剣鋳造技術も日本に伝わり、これが日本刀の刀剣製造業に刺激を与えたであろうことは想像にかたくない。 日本人民は外来文化の吸収に巧みで、向上心の強いことで有名な民族である。長期にわたって中国の先進的経験の学び、自己の創造的な労働を組み合わせた結果、日本の刀剣鍛造技術は急速な進歩をし、ついに中国を追い抜き凌ぐようになった。中国の春秋戦国時代の青銅花紋剣や、特に春秋末期に起って両漢に発達をとげた鋼鉄花紋剣刀は、かって比類なき鋭利さと精致さで世界に冠たる名剣として知られる。考古学の発掘では地下深く千年もの長い歳月眠っていても、まるで新品のように絢爛として刀の刃が目を奪い、国内外の人々に感嘆の溜息をつかせたものである。しかし歴代統治階級の無視と圧迫をうけ、この先進技術は唐宋以後、次第に衰退していく。これと反対に日本の花紋刀が頭角を現し、大いに異彩を放ち、「数百年来遠東屈指の坐を占める」(6)ととなった。 ほぼ唐代以後、日本刀は中国に輸出され始め、時代とともに輸出量も増大し、中国の刀剣に対する影響も日ごとに比重を増した。 『来史・日本伝』の記載によれば、早くも宋の太宗雍煕二年(九八五年)には、日本の名僧奝然が来朝の礼遇に報いるべく、弟子の喜因を遣わして表敬訪問させている。喜因が宋室に贈った献上品の中には日本製の「鉄の刀」があった。実際には宋代、日本の刀剣は民間貿易を通じ絶え間なく中国に流入しており、中国の人々から「宝刀」の誉れを授かっていた。宋代の有名な文学者である欧陽修が詠んだ『日本刀歌』をみてみよう。 昆夷の道遠くして複び通せず、 世に伝わる切玉、誰をか窮め能わん。 宝刀近く日本国に出で、 買を越えてこれを滄海の東に得る。 魚皮の装貼、香木の鞘、 黄白に閑として雑わる(真)鍮と鋼。 百金にて好事の手に伝え入り、 侃服せば以て妖を凶けしむべし(7)。 詩の意味は、中国古代の伝説で「玉を切ること泥を割る如し」といわれた昆吾の剣は、とうに失われてどこにいったか判らない(8)。しかしわずかに海を隔てた日本でその名に恥じぬ真の宝刀が造られた。詩人の讃美から、我々は日本刀の鋳造の面で優れているばかりでなく、装飾もきわめて精致であるため、「好事」家が金に糸目をつけず買い求め、争って身につけ威力を誇示しようとしたことを想像できる。「百金」は決してオーバーな表現ではない(9)。 日本の「宇治拾遺物語」に「太刀十腰(ふり)をもって質とせば、唐人(末代の中国人を指す)より六七千匹の物を借りることができる」(10)。とある。当時の日本刀が実に高価であったことが十分にうかがえる。そして正にこのために、日本刀はついに対中貿易の主要輸出品日の一つとなり、宋朝だけでなく、元代でもそうであった(11)。 明代に至り、日本刀の制作は精巧の極致に至り、名声は遠くにまで鳴り響いた。文献記録と、今日まで伝わる実物をみると、明代の日本刀は一般に刀身が長く、刀は紙のように薄く、比類なく鋭利で、握って振るととてもよく手になじむ。力を込めて刺撃すれば強敵なものをも切断できて、刀の形から観察すれば、日本刀が漢代の環首大刀の長所をとり入れ発展させたことがすぐに判る。幅や長さともに刺殺技により有利に改良されている。中国の短兵器が唐宋以来、整形が次第に雑になり刀身が増々厚く重くなっていったのに較べ、日本刀は外観上も実用的価値からも、確かに優れている。 長期間の情報交流と、倭寇侵略の実戦的験証によって、日本刀の優越性は明代の多くの軍事家、武術家、料学家および文学者たちの注目を集めた。 武芸に造旨の深い明代の政治家、唐順之はかって一振りの日本刀を手に入れ、世によく知られている「日本刀の歌」をしたためた。この讃歌に次の一節がある。 客あり我に日本刀を贈る、 魚鬚を鞘を作る青緑の縄 重重の碧海を浮て渡来す、 身上の龍文は藻行を雑う。 悵然と刀を揚げ四顧を起こせば、 白日高高、天は冏冏 毛髪凛冽と(震え上がる)鶏皮(鳥肌)を生じ、 坐せば炎蒸の日、方に永きを失う。 道を開けば倭夷に初めて鋳して成し、 幾歳、深井に埋蔵し投つ。 日に陶し月を煉して大気尽き、 一片の礎氷と清冷を闘う(12)。 唐順之の描写で目の前に霜降りの冷たい光が骨を刺すような日本刀が浮かんでくるようであり、思わず毛肌が立って来て、炎蒸のたちまち鎮まる感を禁じ得ない。深井に埋蔵するというのは勿論、真実のほどは判らないが、しかし出色の刀剣は鍛煉に長時間を費やすのが常で、しかも特殊な処理を加えて始めて成功するもので、この点については中国の古籍でも記録が少なくない。清初の学者屈大均によれば、日本刀の刀身にはあやしい光を放つ色々な模様の刀文が浮き出されている。有名なものに龍寅細紋、螺施花紋、芝朝雪花紋などがある(13)。唐順之の詩にいう「身上の龍文は藻行を雑う」とは、恐らく「龍虎細紋」の一種であろう。彼の入手した刀剣はこれからすると確かに抜群の逸品であったようだ。 唐順之のあと、劇作家の揚顕祖も「倭王刀子の歌」という詩をかいている。「倭王」が鋳造したと伝えられる一振りの日本刀を称えたものである。この外、明代の武術研究家である程宗猷は「(日本刀)は精巧で強靭な鍛錬がなされ、軽く便利で、鞘や把などどれも理にかなった製法で、他の刀の及ぶところでない。かつ磨きあげれば光り照くこと目を射るようで、思わず寒気をもよおさせる(15))といっている。傑出した科学者である宋応星も、「倭国の刀は棟の幅二分に及ばず、手の指の上に架けても傾かない。どんな焼き入れ方法を用いているか判らぬが、中囲にはまだ伝わっていない」とか「倭夷の刀剣は百煉精純にして、日のあたる檐下に置けば、満室を旭らし輝す者なり」撃と述べている。 これら明代の著作にときおり見える言葉には、倭寇が沿海の人々に災難をもたらしたため「倭夷」などの蔑称を用いてはいるものの、表面的な紛争の中にも、明代の人々が日本人民の卓越した技量に村する敬意を読み取ることができよう。 日本刀は中国の軍人、民間の幅広い愛顧を得たため、明代の日中貿易で日本側は「日本刀の輸出が首位を占める(17)」ことになった。当時、日本刀剣の中国への流入ルートは、主に二つあり、その一つが日本王室の明朝廷に対する貢献であった。明初、明の太祖は海寇の侵入と胡惟庸の日本への通内の罪にかんがみ、日本の朝貢品を一切受諾せず、海禁策を実行した。建文帝三年(一四〇一年)まで、日本は日中貿易を復活させようと使節を派 遣して友好の意を示し、「貢献品」も献じたが、その中に「剣十振り、腰刀一本」(18)も含まれていた。これ以後、献上品の刀は増々多くなり、確かな統計ではないが日本の足利朝の各将軍が明の英宗前の各皇帝に献じた刀の合計は一千二百余本ともいわれる。これら優れた日本兵器は明朝「御林軍(近衛軍)」専用として納められたもので、その遺品は今日なお目にすることができる。

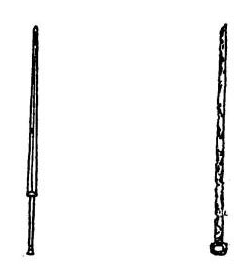

二 「突き合い」を主な形式としている剣術は我国の歴史上、早く現れた短兵武芸である。少くとも春秋時代には相当発達しており、一世を風靡していた。文献の記載によれば、春秋時代、呉越両国の剣術熱は高く、剣の製造で天下に聞こえただけでなく、剣技でも列国に抜きん出ていた。呉王の尚勇は剣を好んだため民、百姓の体は剣の傷痕だらけであったといわれる(24)。越の囲は剣の技に秀でた女剣客が現れ、深遠な剣技理論を持っていたともいう(25)群雄割拠する戦争が瀕繁に行われた戦国時代になると、剣の戦争の実践価値が著しく高まるにつれ、剣術も一層普及した。この時代、世には剣術を以って命を献げる「剣客」「剣士」の類の人物が現れ(26)剣術に関する専門的論説を打ち立てる。趙の国は呉越のあとを受け、剣が非常に盛んな国であった。伝わるところによれば、趙の文王は「剣を喜み」「剣士、門を夷み・・・日夜前に相い撃ち、死傷者等に百余人(27)」という。 史馬遷は、自分の祖先は趙国の一翼であり、かって「剣論」を伝授したことで有名であると述べている(28)。湊代になると剣術は更に朝野を風靡し「郡国・の剣答が輻湊(集)する(29)」。西漢代には斉国の張仲、曲成侯、郎中の雷被が、東漢では勇士の王越らが、ともに剣術で「名を天下に立てた」一代の名手として知られる(30)「あまつさえ、東方朔、司馬相如、田叔といった一般文人までも剣術を習って時代の風潮に迎合しようとした(31)。 我が国の歴史上、剣術が盛んな時代は、ほぼ春秋から隋唐までである。隋唐以前の昔の人は文章と剣術を常に同列に論じており詩人の李白の「十五にして剣術を始めば多くの諸侯に偏り、三十にして文章を成せば、立ちて卿相にたつ抗す(32)」という一句は人口に膾炙されている一句である。このような風潮こそ中華民族の武を尊ぶ精稗の現れであり、孔子も文武ともに片寄らぬ思想の発展であるとみてよい。残念なことに、宋代になって理学家が「静を主とする」説を提唱して以来、文を重んじ武を軽視する傾向は次第に強くなった。「衣冠の士、武夫と歯ぶを羞とす。喬オ弓を挟み矢出れば、郷人皆驚く。甚しきに至りては子弟の騎射武装を父兄は便ら以ってオならずと之を思う(33)」というわけで、剣術は次第に典雅さを追求する「剣舞」にとって替られ、見かけ倒しで実用性のない「型の武芸」が剣術の主な表現方式となり、剣術はついに衰徴へと向った。 想像できるように、我が国の悠久の歴史をもつ剣術の風格、実践技術、理論などは中日文化交流の長い流れとともに日本へ伝わった。 日本では現在でも刀剣による試合を「剣術」と総称するが、これは明らかに古代中国語の借用である。日本人は伝統的に佩刀のことを「剣」、刀剣の実践技術を「剣道」といい、また刀のことを「太刀」「大刀」といっている。これらの言葉はみな中国に源を発しており、中国古代の刀剣武芸の日本に与えた影響の深さをかいま見ることができる。 『漢書』芸文誌に『剣道』なる剣術の専門書三十八篇の名が収録されている。この本は我が国漢代以前の多くの『剣論』の集大成であり、巻数の多さから古代剣術理論の発展の度合いを裏付けており、「剣道」という言葉が中国固有の語である証明でもある。この書は隋唐以前にはすでに失われ(34)、「剣道」という言葉も後世用いられなくなった。日本の武術界では今もってこの語が使用され、更に日本の剣道の古式豊かな特色と考え併せると、『剣道』の書を含め、我が国の漠代以前の剣術の論著が確実に日本に伝わっていたと確信する。 「三国志魏志・文帝紀」薮注は曹丕『典論』自叙にある、曹丕自身の剣術学習始末記を引いている。この一節の描写は非常に生々と我々の古代剣術の研究に貴重な資料を提供してくれる。武術史家の故唐豪氏は、曹丕が鄧展に剣術を語るくだりに出てくる「その臂を中つ」とは、日本剣道の『右籠手』を突く」こと、「面を中つ」および「その額を載る」とは各々日本の剣道でいう「面を撃つ」ことで、又「突いて中を取る」とは「喉刺し」のことであることを述べている。日本剣道では、刺すことを「突く」と称すのはこれに由来する。このような比較を行った結果、唐豪氏は、刺しの部位と名称が符合することから、日本剣道と中国古代剣術には相い通ずる深い関係があると考えた(35)。 周知の如く、現代の武術の短兵器は片方の手で武器の柄を握るのが基本で習得者の技のレベルは、主として「套路」の完成により評定され、対抗試合は中国では廃れること久しい。これに村し日本の兵器は両手で柄を握るものが主で、レベルの高低は主に競技規則のある対抗試合で判定される。こう比較してみると、日本の短兵器の方がより実戦的特色を保有し、質朴で充実した手をもち、勇敢で頑強な意志の鍛練に有利である。両手で柄を握る刀法は日本では古くから伝わっており、古代日本人民の短兵器領域における独自の風格をもった創造というべきだ。しかしその根源を探ると、日本の早期の両手剣法も中国渡来であることを発見できよう。日本の剣道の体系は中国古代の両手握法の基礎の上に、日本武士が長期にわたり改良を加え、次第に形成された。 問題の鍵は、漢代以前に中国で両手握法があったかどうかという点であるが、答はイエスである。これは文献記録や考古学的にも証明できるが、過去研究者たちに注目されなかっただけである。以下考証のための若干の説明を加えよう。 春秋時代というのは前述の如く、我国の整史上剣の最盛期であった。しかし春秋から戦国時代に至り、剣の形は大きな変化をとげる。春秋の剣は短かいが、戦国の剣は長く、しかも長さはほとんど二倍になった。春秋は青銅剣で世に名高い越王勾銭の剣を例にとると、全長55.7cm、柄は8.4cmである(36)。これに村し戦国の鉄剣は長さ1m以上のものが多い。解放初期、湖南衡陽で出土した楚の鉄剣は14点あるが、そのうち最長のものは140cmある(37)。近年、胡北省宣昌から党堀された鉄剣は全長120cm、柄が30cm以上である(38)。このような例は枚挙にいとまがない。剣の長さの変化はもとより皇時の金属冶金鍛造技術の発展と戦争に於る剣の実用性が高まったことに関係しているが、もう一つ剣の用法の技術の向上という要素も見逃せない。春秋の短剣は自衛的要素の強い武器で、柄の長さは普通10cm以下で、片手で握ったであろうことは疑いない。戦国時代の長剣は攻撃用であり、柄の長さも20cm以上のことが多く両手で握るに充分である。刀身が長く柄も長いということは剣の攻撃度という機能から分析すると、このような長剣は少なくとも斬り付けたり、なたに斬るときには両手で握らないと充分に殺傷カを発揮しない。よって『荘子』説剣篇に、荘子が剣士として剣術好きな趙王に遊説したとき、趙王は彼に「夫子の御す所の剣、長短いか何如なるや」と尋ねたとある。このことは戦国時代の人が剣の長さによって技も異なることを重視した現れである。 出土品の分布状況および関連資料の記載から考えると、戦国の鉄製長剣は楚の国に始まったようである。鋭利な新式短兵器に加え、これに見合った剣の技により、楚軍の戦闘カは向上し、秦の昭王は心配して「吾、楚の鉄剣の利なるを開く・・・夫れ鉄則利なれば削ち士勇なり・・・吾、楚の秦を図るを恐るなり」(39)といった。楚に続き、武功を尊び革新に積極的な秦国もこの長剣を採用した。『史記』荊軻伝によれば、秦の始皇帝の佩した剣はこの長剣であるという。1974年臨滝県の始皇帝陵の俑坑から出土した二本の青銅剣も長剣型である(40)。

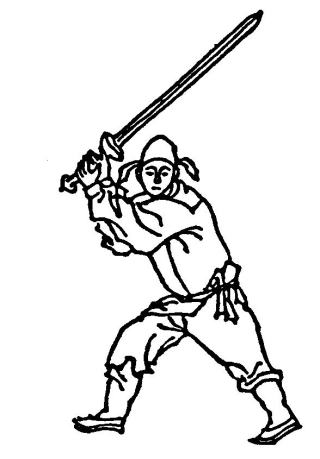

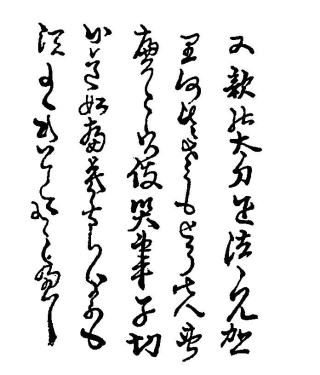

三 中国の刀剣製作術が日本へ伝わったと同様中国の刀剣法もまた日本へ伝わり、長期間の実抹と試行錯誤を経て日本人民は中国剣法の「短かく持って長く入れ、倏忽(すばやく)縦横」な伝統的特長を発揮させ(52)、後世の中国剣法の欠点である徒らに虚架を支え、以て人の前で美観を図る」(53)ことを棄て、勁力が素朴で力強く、勢法の緻密な日本式刀法を創り出した。特に強調すへきは、日本の武士は充分に地勢、空間を利用することにより人間の戦おうとする気持を自然に発揮させ、極めて迅速で機敏に変換できる歩法を作り出し、軽く速く急で精悍な劈と殺を、軽妙な進退と融合させた。対戦中、「甚しきは旋転、跳躍し、短を用いて長を刺す」ため、甲胃さえ着用せず「裸形で闘いに赴いた」(54)その上、兵器の性能が良いため、技術と武器が相いまって一層効果を発揮した。唐宋以後の中国の一般の刀剣法と比較すると、日本のそれは確かに出藍の誉れである。 明代の著作から、明代中葉に日本の不法浪人達が中国の沿海を大規模に荒し回り、この倭寇の最大の戦闘手段となったのが日本刀で、中国軍民の大きな脅威とされたことが判る。このため日本刀は明朝の武将や武芸家たちの朗心を集めた。戚継光は彼の名著『紀効新書』で「長刀、倭の中国を犯すよりこれ始めてあり。彼らこれを持ちて跳躍光閃(雷電のことく身を翻す)して前に進めば、我が兵は己に気を奪われるのみ。倭は躍を善くし、一たび足を逆えば別ち丈余、刀長は五尺にて、則ち(一)丈五尺なり。我が短兵器は接し難く長器は捷ならず、身多く両断す」と述べる。何良臣は『陣紀』で「日本刀は大したものではないが、往々にして人それを御するあたわず、別ち用刀の巧たるや知るべきなり」と言う。武宗家の程宗猷も「その用法、左右に跳躍し、奇詐詭我は人よく測るなし。ゆえに長技毎回刀に敗る(55)」とする。すぐ判るように上に引いた諸家の日本刀法に村する着眼点はまず歩法で、次に双手刀法の長刀は長短両兵器の特長を兼ね備えているため、長兵器短兵器ともに相手にしにくい武器である点である。いわゆる「短器は接するに難く、長器は捷ならず」でこれこそ戚継光が実戦で体得した苦難の言である。

四 明代より劉雲峰のような民間の武芸家たちが日本刀法の習得にカを入れ、加えて程宗猷、呉殳らのまとめた著作により、中国が日本へ伝えた双手剣刀法は、日本の風格を帯び再び中国へ戻ってきた。「少林寺」を名のる拳術が日本で根付いたと同様、日本双手刀法は中国でも普及の土壌を得、かつ中国武芸家たちにより心をこめて育成された。 明代我国に伝わった日本刀法は以来ずっと民間武芸の奥深く保存され、清末以来、華北では謝徳恒、黄林彪、劉玉春、馬鳳図、馬英国、郭常生、トウ忠義ら(62)が、相次ぎ日本刀法の整理と伝習にカを尽した。このため日本刀法の独特な風格と英姿は百花咲き誇る中国現代武術の中でひときわ芳香を放ち、生々と中日両国の遥かな文化交流の流れを証明している。双手剣法は中日両国間を往来して、相互に融合し、中日両国の多くの武芸家の心血を凝縮し、何百年もの両国武家の成果を結集している。 現在、我国の民間武術界で流布されている双手刀法は「苗刀」と呼ばれる。故武術家の馬鳳図氏によると、「苗刀」という名に変ったのは比較的おそく、明代にすでに「苗刀」という名称はあったものの、それは刀の名で、その形は不詳だが、字面から判断すると当時西南少数民族の刀で、日本刀とは無関係らしい。後世の武芸家たちは双手刀と一般の中国単手刀を混同せぬよう「長刀」とか程、呉両氏の用いた「単刀」という語を沿用せず、「苗刀」と名づけた。現在伝わる苗刀は大体、程、呉両家の刀譜より出ており二つの套路に大別できる。第一路は基本刀勢、第二路が攻守要法である。民国初年、軍閥曹棍が保定に「苗刀営」を設け威名を轟かせ、後、南京の「中央団術館」でも教材に用いた。このように我国民間では套路のできる人物は少くない。しかし我国の武術が外見の華やかさを競う風潮が強いため、練習者はどうしても套路表演という形式に陥りやすく。真にその真髄を握もうとする者は数えるばかりだ。であるから苗刀も発掘整理を待つ武術である。 前述のように歴史上、中日間の刀剣武芸の交流はある時は戦争下で行なわれ、また一方では古代日本の一部少数の不法浪人により行なわれたが、これは武術という特殊な文化の性質によるところが多い。しかし数千年の長きにわたる友好交流の滔々たる流れの中にあって、不幸な過去はいくつかの渦にすぎない。「艱難は友情を育てる」という如く、歴史の曲折した過去を振り返ると、中日両国の武術家たちには友情の方がより貴重で祈求したところであり、両淘の世世代代仲よく付き合ってゆこうという新しい潮流下にあっては、武術領域においての交流活動が過去のどの時代よりも頻繁になるであろうことを確信する。(終り)

注 1.『文物』一九七四年十二期「山東蒼山で発見された東漢永初紀年の鉄刀」による。『考古』一九七七年二期、夏ダイ氏の「考古学と料学技術史」を参考のこと。 2.唐豪『古代中・朝・日剣術交流の若干の考察』(『中国体育史参考資料』第六輯所収)による。 3.4.中点両国人の友誼は清々として悠久である』を見よ。『中華文史論叢』第六輯斬収。賀昌群代の『古代中日交流史話二者』を参照のこと。 5.『考古』一九六四年十二期所載の小野勝年の村学学院考古研究所における講演 6.23.周韓『中国兵器史稿』 7.『欧陽文忠公全夢巻十五 8.『山海経』中山経に「昆吾之山、共の上は赤銅を多くす」とある。郭壌注によれば「この山は名銅を産し色は火の如く、これを以て刃を作れば、切れること泥を割する如きなり」という。 9.『史記』陸賈伝に「陸生、常に車を安え馬を駟(四頭立てに)し、歌舞、鼓琴に従い侍る者十人、宝剣は百金に且る」とあり、欧暢修のいう「百金」とはこの典故を用いているようである。 10.辻善之助『中日文化交流史話』から転載。 11.王輯五『中国日本交通史』に「日本商品の元代における輸入は、則ち黄金、刀、剣、扇、蒔絵…などである」とある。 12.『荊川文集』巻二 13.屈大均『広東新語』 14.『湯顕祖集』 15.程宗猷『耕余剰技、単刀法選』 16.宋応星『天工開物』 17.辻善之助『中日文化交流史話』 18.『善レイ国宝記』。陳懋恒の『明代倭寇考略』「倭寇の来源』所引による。 20.英国人シェリーと日本人稲田の共著『刀剣と鮫』。周韓『中国兵器史稿』所引による。 21.中日両国人民の友誼は滔々として悠久である』『明代倭寇考略』『中国日本交通史』などを参照のこと。 22.『続文献通考・兵器』 24.『後漢書・馬廖伝』に「伝日く、呉王は剣客を好み、百姓は剣癒を多くす」とある。 25.『呉越春秋』 26.『韓非子』八奸篇に次のように言う。「人の臣なる者、帯剣の客を取め、必死の士を養い、以てその威を彰かにす」と。『孤憤篇』には叉、「それ罪過を以て被るべからざる者は、私剣を以て之を窮むる」とあり、注に「もし過失が無く誣すべきを失う者は、別ち侠客をして剣を以って之を刺し、その命を窮むるなり」とする。 27.『荘子』説剣篇をみよ。 28.『史記』太史自序 29.『漢書』東方朔伝 30.それぞれ『史記』の「日者列伝」「准南列伝」『三国志』貌志の文帝紀をみよ。 31.『史記』『漢書』の各伝を見よ。 32.『李太白集』上韓荊州書 33.顔習斎『在学編』 34.『隋書』経籍志『旧唐書』芸文志にはどれも『剣道』を載せていない。隋唐時にはすでに失われていたと思われる。 35.49.唐豪『古代中朝日剣術交流の若干の考察』 36.『文物』一九七三年6期 37.『考古通訊』一九五六年一期 38.『考古学報』一九七六年二期。「宣昌前坪戦国両漢墓」の報告では剣の柄の長さについては明記していないため、ここでは図版によって推定した。 39.『史記』範唯伝または劉向『説苑』をみよ。 40.『文物』一九七五年十一期「臨潼県秦桶坑試掘 第一号簡報」 41.『荘子』説剣篇の郭象注に引く。『戦国策』斉策の鮑彪注もこれに同じ。 42.程瑤田『考工創物小記』桃氏為剣考。阮元『ケン経室集』巻五をみよ。「(月+昔)」とは剣のさやの古称で『考工記』にみえる。 43.『史記』孟嘗君伝には「剣を弾して歌う」とあり、司馬遷は『戦国策』以外の諸本に依ったのかも知れず、司馬遷が「鋏」を剣であると解したとはいえない。 44.程氏「桃氏為剣考」は図版等の実際からみて共に春秋時代の青銅剣である。阮氏『ケン経室集』に収める折剣は柄から判断するに、戦国から両漢に西南地域で流行したいわゆる「巴蜀式」銅剣である。これは二氏が戦国の鉄穀長剣をみていないためである。 45.『文物』一九七八年入期 46.『考古』一九六五年三期 47.「朝鮮勢法」の前に茅元儀は「剣訣歌」という一篇も収録している。歌詞の一句は「電撃(稲妻の如く素速い)昆吾は太陽に晃く」で始まる。このことから「朝鮮勢法」を「昆吾の剣」であるとする人がいるが、実際には誤りで、『剣訣歌』は茅氏のいう「断簡残編中に訣歌あり」というその訣歌で、「朝鮮勢法」とは別ものである。 48.53.戚継光『紀効新書』より。 50.兪大猷『正気堂集』 51.『漢書』李陵伝 52.『史記』司馬相如伝の司馬貞の索引に『呂氏春秋』剣伎を引いて日く「(撃剣これ)短く持ちて長く入れ悠忽(たちまち)縦横の術なり」。現在の『呂氏春秋』に「剣伎篇」はないので侠文と思われる。 54.明趙士楕『神器譜』或問篇 56.『明史』戚継光伝、『紀効新書』などを参照のこと。 57.『辛酉刀法』にも茅元儀の『武備志』は収められている。 58.唐順之の「日本刀歌」 59.「陌刀」は『旧唐書』カン稜伝の叙述によると、「長さ丈」の「両刀」の大刀で、長兵器頬と考えられ、短兵器に属す日本の長刀とはタイプが異る。 60.『陸梓苧文集』巻六 61.五充『論衡』物勢篇 62.清朝以来「苗刀」を伝授している武芸家たちで、 唐豪は『中国武芸図籍考』で詳しく述べている。ここでは唐氏の説を参冊して少し筆を加えた。