参考資料等>馬明達老師論文『説剣叢稿(歴史上 中、日、朝 剣刀武芸交流考)』

説剣叢稿(『歴史上 中、日、朝 剣刀武芸交流考』)

説剣叢稿:2003年出版物『武学探真』記載

歴史上、中・日・朝三国の文化交流期間は長くて、その範囲も広かった。この三国人民が美談とする歴史の本には、我々が気付くように兵器と武芸の交流の面でもたくさんの素締らしい文章が書かれている。その中で、特に剣刀武芸の交流内容が豊富であり、人を引き付ける。

一般的に言えば、中・日・朝の古代武芸は、各自が異なる発展歴史を持ち、民族風格にもはっきりと差がある。しかし、長い間お互いの影響を受けて、浸透してから、三国が武芸領域で多くの共生現象を生みだした。多くの共通点のあるものがずっと現代にも残されている。これらの共通点はちょうど文化の交流と融合の結晶であることは明らかであり、もっとも注目する値打ちがあるところである。

剣刀技芸を主体とする所謂「短兵」システムは、もとは中国古代武芸の重要な構成部分であって、中・日・朝武芸交流の重心でもある。この問題の歴史背景は比較的に複雑であり、多くの研究しなければならない歴史との関係があるが我々の研究が始まったばかりなので、これからの努力が必要である。特に三国の学者の共同努力が必要である。一言で言えば、歴史上三国の武芸交流活動は、ずっと今日まで体育文化の形で引き継がれており、そして広い前景も表わしている。この点で見れば、この問題を研究する学術価値及び現実上の意味合いは言うまでもないだろう。一番、最初に古代中・日・朝剣刀武芸交流活動を研究し始めたのが、もう亡くなられた学者唐豪先生であった(1)。唐先生の跡に付いて、1980年、私が中日剣刀武芸交流の文書(※1986年出版 野上小達著『中国伝統 開門八極拳』記載)を発表して、日本語に訳され、日本にまで紹介され、多少の反響があった(2)。

あっという間に二十年間過ぎてしまって、この問題に特殊な趣味と責任感によって、新しい資料を見つけて、認識も進歩して、旧作を新たに書く念があった。この新作に、新しい材料と新しい認識も書き加えて、同時に、研究領域と学術視野を広めるために、中・朝武芸交流の若干歴史も入れた。但し、個人のレベルに限られて、また所用した資料は中国文献の方が多かったことに限られて、論述が偏ることが免れ難いと思う。

亡父馬鳳図(健羽)が在世中に中国の日本双手刀法を非常に惜しんでいた。私に丁寧にこの広く伝えなかったから俗に汚染されてない刀法を保存さしただけでなく、工夫してその淵源を研究させ、まじめに明代以来我が国に出現し多くの双手刀図譜を整理させて、この貴重な民族文化遺産をこの世で広めて、後代に伝えて行かせるようにした。私の1980年の旧作は、亡父の言われに従って書いたのが、残念ながら原稿を完成した時、父は既に亡くなっていた。正式に発表したのは、「文化大革命」と言う悪夢から目覚めた以降だった。二十年後の今日、再度この文書を書く時、確かに私の研究進度が遅すぎると深く感じる。今になってもはっきり言えないことが多くあり、また多くの仕事を継いでしなければならない。考えれば、亡父の教えに申し訳なく汗顔するのが免れ難い。

一

我が国の武芸起源はとても早かった。其の内容と形は時期によって変わり、時代によって、その特徴が違う。同時に、武芸の形成したと発展した過程中、軍旅武芸と民間武芸の分野も生じ、また技術衝撃原因と健康原因がお互いに依存し合い消耗する矛盾があった。一言で言えば、武芸と言う特殊な文化形は、その発展史も同様に相当複雑だった。しかし、一点が明確である。古代で、冷兵器が戦争中主な位置を占めていた歴史の条件下、武芸の社会価値はまずそれが戦争中と各種の社会衝突中における護身殺敵の効果にある。そこで、その内容は出陣実用の兵器技術を主体にしなければならない。その発展変化もかならず兵器の形状の発展変化と相互補完で、密接関連しなければならない。そこで考えれば、どんな形の武書でもその伝播と交流は、必ず兵器の伝播と交流を以って一体とする。

一般の考えでは、周、秦の時代にも、我が国の剣刀などの兵器制作は既に日本に伝えられていた。その伝えたルートは主に朝鮮半島であった。日本の古文献と大量の考古資料より、日本と古代韓国の間には所謂「海北道中」と言う交通ルートが存在していたと証明されている。暦年来、日本の北九州で大量の先秦銅剣と剣を作る鋳型が発見された。北九州で発見されたのは、たくさん「刃は鋭利で、完全な特色をもっている中国製品」である(3)。そして同様の兵器は韓国の弁間韓、辰韓の慶尚南北道でも発見されている。

何年か前、日本の有名な学者木宮泰彦先生がこのように言った「これらの事実から、中国文化製品の銅剣、銅鐸は二千何百年前の古代に、弁韓、辰韓、対馬などを経て、まず博多湾沿岸に伝わって来て、それから筑後、豊後方面に伝わっていったと証明できる。そこで、このルートが当時の主なもので、ちょうど『書記』のなかに言われた海北道中と一緒だったと推断できる」(4)。他は江向栄先生の話によって、日本列島は弥生時代に、その青銅文化が二つの文化圏に分けられる。一つは銅鐸文化圏、もう一つは銅利文化圏である。

所謂、銅利文化圏は、北九州地区で発見された大量の「銅利器」を指して、主に銅剣などの兵器だった。佐賀県の食棺土葬の原始古墳と怜土郡の支石墓の中には、当時の支配者と一緒に埋められた銅剣などの兵器が発見されている。それは大体紀元前一世紀から紀元一世紀までのものである。「これら副葬品の中の極少数は当地のものを模造したものだと思われたが、大部分は中国大陸或は朝鮮半島からの舶来品である」。銅利器が伝わったと同時に、制作技術も同時に伝えわっていった、これは鋳型の発見から証明された(5)。朝鮮半島の多くの場所で、中国先秦時代の銅剣が発掘された。これらのことは、中・日・朝三国人民の早期交流中、剣は既に文化を伝播と感情の交流の媒介をするものの一つになっていたことを証明している(6)。

漢代になってから、中国製の各種類の短兵器、特に鉄製環首大刀がたくさん日本に入って、日本の短兵器の形成と制作に深い影響を与えた。環首大刀は西湊時代に盛んになって、剣、特に長剣に築いて、新しい兵器に進展変化した。漢代の鉄製環首大刀が軽くて、製造精良で、戦陣実用効果がとても良いから、日本の武士に好まれていた。

1962年、日本の奈良天理市榎本古墳の古基から一本の東漢中平年間(184~189)の中国製の鉄製漢首刀が発見された。その刀身には「百煉清剛、上応星宿、下避不祥」(百回以上も鋳造されて、上は星宿に応じて、下は不吉祥を避ける)という銘文が刻まれている(7)。この刀の形、製造、鋸文の格式及び刀の生地は1974年我が国山東蒼山から出土した東漢永初六年(112)の鉄製漢首刀と大体同じだ。皆何回も加熱して、多層し重ねて打たれて、表面は炭化した制作方法の優質な含鋼鉄刀である(8)。

中平刀は副葬品として日本の古基から出土して、その主の在世中の大変な好みを証明しており、また漢刀は日本にまで伝えられた物証にもなっている。『日本武器概説』の作者未久雅堆先生の説によると、日本各地から、多くの漢刀とその模製品が出土した。彼は、当時日本武士が所用した兵器は「特に朝鮮半島と大陸から入ってきた」と考えている(9)。漢刀が大量に日本に入って日本の刀製に大きな影響を与えた。日本古代兵器史本に見える日本古刀の多くが明らかに漢刀の特徴を持っている。『中国兵器史稀』の作者周維先生が、漢刀の模製品は日本の至る所で見えて、「いつも十数本を所有する人がいる」とおしゃっている。

古代中国の剣刀は主に民間のルートで日本に入ったことが肯定できる。しかし、両国の正式外交で日本に入ったのもあった。もっとも有名な例は、三国時代日本邪馬台と曹魏の往来である。『三国志・魏志・倭人伝』に」よって、日本邪馬台国の女王卑弥呼は魏明帝曹容景初二年(238)六月に大夫難昇米などを派遣して、中国と友好関係を結んで来た。魏明帝が情熱的にこれらの使者をもてなして、珍寄のお土産も贈った。その中には、「五尺刀二口」が含まれていた。それから、両国がお互いに使者を派遣して、よく往来があったが、魏国から日本にお土産を贈る時は毎回必ず刀が含まれていた。

三国時代になっても、中国製の刀は日本人民に珍しく見えた。日本の九州熊本県玉名郡菊水町の江田船山古基から、漢字銘文を刻まれている日本大刀を発見した。日本の学者によると、これは五世紀中期の遺物で、だいたい中国の南北朝時代にあたる(10)。この剣の発見によって、中国剣刀の日本への影響はずっと三国以降に続いたと証明されている。日本の考古家小野勝年先生が、有名な日本正倉院には、今現在も多くの古代中国剣刀を保存されてあって、「献物帳」には「唐式大刀」、「唐刀」などの名目が記入してあるとおっしゃっている(11)。所謂「唐式大刀」は唐代軍隊中で盛んに用いられていた刀を指すはずだ。この刀の様式は中国ではもう実物を見ることはできないが、日本の正倉院だけには何本か唐代の実物が保存されている(12)。

これらが歴史上、中国剣刀は日本への影響が長い期間であったことを証明している。少なくとも、唐代までにも中国剣刀は続いて日本に伝わった。秦、漢時代にも多くの中国人が朝鮮半島を経由して日本へ移民したが、彼らは日本民族の一部分に融合して、日本文化の発展に多く貢献した。日本古文献『堆略紀』、『書記』などによると、漢代の大陸移民がその手作業技術によって「部民」に分けられた。例えば、手人部、衣縫部、鞍部、画部、錦部、陶部などだった。これらの「部民」が日本に各種類の手作業技術をもたらして、日本朝廷の重視を受けた。金属鋳造工匠は日本に移民した記録がないが、弓作り、矢作りなどの兵器製作者がいた。中国の剣刀鋳造工芸も必ず日本に伝わっている。魏晋南北朝時代、北方中国戦事が多く、また各民族政権がその武力でお互いに侵略掠奪して人民に残酷な支配をして、たくさんの中国人が海を渡って日本に移民した。これらの移民も同様にその技芸で部民に分けられた。

この時期に、伝統の朝鮮半島ルートが中断されて、日本と中国の往来は主に南朝に向いたから、南朝文化が日本に大きな影響を与えた。春秋戦国以来、我が国の南方、特に呉越地区は、その精良な剣刀鋳造工芸で天下有名であり、同時に楚も長剣武芸で中国で有名だが、ずっと漢代までも「奇材剣客」の発源地であった。これらは日本と南朝の関係によって発展して日本に入ったと信じられる(13)。

隋唐二代の遣随使と遣唐使は、中日文化交流の高潮であった。その時、日本から毎回派遣してきた遣唐使団のメンバーは、各級の官員の他に、各種の専門家がいて、そのなかにはいつも総人数の半分に近く「射手」がいて、実際は、使節団の護衛武士であった。または「幡生」と「鋳生」がいた。これらの人がそろったのは、主に船が漂流する時危険を防ぐためだが、唐に入ってから必ず自分の専攻に関係あることをたくさん習って、日本まで持って帰る(14)。入唐の日本官員と留学生のなかに兵法武器に興味を持っている人もいた。例えば有名な遣唐副使「吉備真備」が大唐兵法兵器の愛好者であった。ただし、彼が毎回日本に持ち帰った中国兵器は、馬歩漆角弓、平射矢、射甲矢などいろんな弓矢だけであり、剣刀はなかった(15)。これはこの時日本地元産の剣刀はもう相当精良になって、唐朝から入ってもらう必要がないという証明であろう。日本人民は外来文化をよく吸収できることを称される優秀な民族であり、長期的に中国の経験を借りて、自分達の労働創造力と結び合わせて日本の剣刀鋳造工芸を飛潅的に進歩発展させた。そしてやっと後のものが先のものを追い越した。

中国春秋戦国時代の青銅花紋剣、特に春秋末期に興って、両漢に盛んになった鋼鉄花紋剣刀は、その比べるものがない鋭利さと精緻さでは世界で第一だった。考古発掘から得て、深く地下に千百年に埋められても、その刃はまるで新しく、輝いて奇麗で、国内外の人に奇観と感嘆された。だが歴代の支配者に無視されたり、踏みにじられたためにこの先進的な工芸は唐宋以降になるとだんだん衰えていった。これと同時に日本の花紋剣刀は素晴らしくて有名になって、「数百年以来、遠東で第一だ」(16)。大体宋代から、日本剣刀は中国に輸入し始められて、時の経過に従い、輸入量がだんだん多くなり、中国剣刀への影響もだんだん大きくなった。

『宋史・日本伝』の記載によって、宋太宗薙無二年(985)、宋に入って求法した日本名僧奝然が宋朝の自分への礼遇を報いるために、弟子喜因を派遣して、お礼を言いに来させた。喜因から宋室へのお土産の中には、日本製の「鉄刀」があった。実際は、宋代に日本剣刀はもう民間貿易によって止まることなく中国に入ってきて、中国で「宝刀」と誉められていた。

どうぞ北宋有名な文学家欧陽修が書いた『日本刀歌』を読んでください。

邑夷造透不麦通、世借切玉破線労?

宝刀近出日本国、負皮装貼香木報、

越雫得え治海東、黄白向森鶴軋

古金偉人好事手、侃服可以址妖凶。

詩人が、中国古代伝説中「玉を混おように切る」の昆吾の剣は、もうなかなか見つかり難いと言った(17)。だが一衣帯水の東隣の日本には本当の宝刀を造られた。詩人の歌から見えるが、日本刀は鋳造精良だけではなく、飾りがとても上品だから、それが好きな人は大金で買ってきて、ぶら提げて利器を誇っていた。「百金」は虚語ではない。日本『宇治拾遺物語』によって、「太刀十腰を質として、唐人(末代中国人を指す)から六、七千匹を借りられる」(18)。当時の日本刀がすごく値打ちが高いと見える。そこで、日本剣刀が中国貿易において主な輸出商品の一つになった。宋代だけじゃなくて、元代になっても、そうだった(19)。明代になったら、日本刀の制作は極めて精良になって、もっと名高くなって、非常に誉めたたえられた。

文献の記載と本日まで保存してある実物から見れば、明代の日本刀は一般的にその身は長く、刃は紙のように薄くて、すごく鋭利で、振り上げると、非常に振り心地がよくて、確かに固いものを切れる効果があった。刀の形から観察すると、日本刀が湊代衆首大刀の長所を継承し、発展させたのが良く伺える。そのサイズと重さはもっと戦いに有利な技術まで発揮された。唐宋以来の複雑で、刀体が重い中国短兵器と比べれば、日本刀はいずれに外観上と実用価値にしても、確実にはるかに高明だった。明代に日本剣刀が大量に中国に入ったのは、主に以下の三つのルートを通じてである。

第一は、日本皇室と商人の明朝廷への献物だった。このような献物に対して、明朝から一般的にもっと値打ちがある答礼があった。これは、本質的に朝貢貿易だった。明初、明太祖が倭寇の侵入と胡唯庸が日本のスパイになった故、日本からの献物はすべて断って、そして、海禁政策を実行した。日本古書『善隣国宝記』の記載によって、日本は中日貿易を回復するために、明建文帝三年(1401)使者を派遣して、友好を表わしに来て、それに「献方物」をした。其の中には「剣十腰、刀一本」を含んでいた。明朝の詔書が特別にこの「宝刀」を書いてあった。そのすぐ後、永楽元年(1403)に、日本の二回目「献方物」の時、刀の数は数本になった。それからの献物には刀がほぼ最も重要なものの一つで、種類も増えた。記録がある宣徳九年(1434)を例として、一回だけて、撤金鞘太刀二本、黒漆鞘太刀百本、長刀百本、総計二百二本がおった。保存してある二部の記録によって、景泰十年と成化十九年に献物した数が宣徳九年と同じで、二百二は定数であると証明した(20)。(20)文献記載が不完全のため、日本から朝貢の名義で中国に贈った刀がいったいどれぐらいあるかと分からない。ある人からの統計によると日本足利王室だけから明朝英宗以前の皇帝への刀は、千二百余りがあった。これらの優良な日本兵器は主に明朝廷の「御林軍」に使われて、、今になっても残された一部分も見える(21)。もちろん、実際の数ははるかに千二百本を超えていると思う。

第二は貿易を利用する。明初、日本商人は「朝貢」を名乗って、私物を携帯して貿易をした。持参した「私物には剣刀の方が多かった。これに対して、明朝政府が何度も厳禁して、毎回「入貢」する時持参する剣刀が「三千本を超えるべからず」と要求した(22)。永楽元年、日本貢史が兵器を持参して民間で販売した時、礼部尚書李至剛がそれの禁止を要求して、そして刀を没収した。初めて皇帝になった名成祖が「中国に憧れる」外国人に「朝廷がやさしい」ことを表わすために、政府から市販値段で買うことを主張した(23)。そこで、中日貿易に制限をするために、または倭寇の船と貿易船を区別するために、明成租永楽二年(1404)、日本と正式に貿易条約をサインして、これから、日本のすべての商船が中国に入る時、かならず明朝から発行した「勘合」を持参して、朝貢の名義で貿易を行うようになった。十年間一回献物して、人二百人、船二艘と規定した。これははるかに両国の貿易需要を満足できなかったが、特に日本側に。宣徳初、明がすこし調整して、人が三百人、船が三艘まで増えたが、やはり十年一回献物とあくまで主張した。実際は人と船の制限が厳しく実行し難いが、勘合貿易の規模、頻度は明の定額より大きかった。日本商船が規定通り明朝に献物した刀剣は上に述べた二百二本だった。このほかには、「国王付帯品」と使者と船にのっていた僧人或は俗人などの「自進物」、実際は商品だった。明朝が民間に個人で兵器売買を許さなかったから、日本剣刀は一般的に政府から統一で購入する。値段がとてもよくて、「刀一本が日本で八百文及び千文だが、明朝が五千文払う。当時の利益は四、五倍まで至った」(24)。その後輸入量が、大分増えたが、その質も落ちていて、値段も安くなったが、やはり利益があった。ですから日本船から持参した「国王付帯品」と「自進物」のなかに、ずっと剣刀を主として、槍入量もずっと上がっていた。木宮泰彦氏から提供されている数によると、第一、二次勘合は持参した剣刀は三千本あまりしかなかったが、第三次が九千九百六十本に上がって、第四次が三万本、第五次七千本あまり、第六次が三万七千本あまりだった!第七次、八次はそれぞれ七千本で、第十次は二万四千百五十二本だった。これはただ所謂「国王付帯品」の数で、使者の「自進物」を含まれてない。もし「自進物」の数を入れて、十一回勘合船から明朝まで輸入した剣刀は二十万本に少なくない(25)。

第三は密輸である。剣刀の厚い利益は勘合貿易を刺激しただけでなく、密輸を刺激するのは自明の理である。明代に中日の間は政府がコントロールした勘合貿易の他に、沿海にはずっと大規模な密輸貿易があった。これは間違いない事実だと思われる。明代には兵器は禁止されていたが、民間で兵器を隠している人が多かった。特に日本剣刀は、その質の精良で「中国人がたくさんそれを隠してある」(26)。人々の好む収蔵品になったのが、明人の詩から見れば分かる。日本剣刀が密輸貿易の商品の一になったのは信じられる。日本寛永十一年(1634、明巣禎七年)五月以降、兵器輸出は厳禁された(27)。だが、密輸活動は禁じられ難い。明未清初の広東で、「紅毛鬼子」が日本刀を販売していた。マカオと言う特殊な開港湯があったから、日本刀がマカオのいたるところで見えてから、もちろんマカオから内陸に入れる(28)。一言で言えば、密韓で中国に入った日本刀剣は絶対少なくなかったが、我々がその数を調べることはできない。明代に国家兵器政策機関が日本剣刀を模造した。これは太祖洪武年間にも始まった。清修『続文献通考』巻131『兵器』記載によって、洪武十三年(1380)「軍器局」を設置して、造られた各種類の刀には「倭漆刀」があった。明武宗正徳年間、軒臣江杉が権力を握った時、「兵伎局」に命じて、「倭腰刀一万二千本、長柄倭漆刀二千本」を製作してもらった。嘉靖年間、倭寇がよく侵略しにきた。兪大酋、戚継光等の抗倭名将から積極的な推薦によって、日本式の長刀、腰刀が中国軍隊の主な装備の一つになった。それから、北方辺境の軍隊にもたらした。このように大量に日本刀を使用させたため、その全部を日本からの輸入に頼れなかったから、自分で製造しなければならない。そこで、兵器家周緯がこのように言った。中国兵器史上、明代短兵が日本刀を使用したのと模造したのは一代の特徴になった。この結論は歴史に照らし合わせると間違いない(29)。

二

宋代以降、日本剣刀がたくさん中国に出現して、中国社会に多方面の影響を与えて、明になったら、まさに盛んであった。明代に日本剣刀が大量に輸入してきたと同時に、倭寇の侵略も沿海地区の人民に深い災難を及ぼした。そこで、中国には前例のない日本研究のブームが興ったが、日本剣刀も話題になった。この話に関心を持っていたのは、文学家、軍事家、民間武芸家及び科学家だった。一種の国外物品が中国にこんな強烈な反響を促し、その範囲がこんなに広いのは、歴史上にはかつてなかった。北宋の欧陽修の『日本刀歌』から初めて、「日本刀」が詩人の特定のテーマになった。この現象は明清二代までずっと継いた。

一番目に紹介したいのは、明代の政治家、文学家の唐順之である。彼は日本刀一本を得て、『日本刀歌』を書いた。其の中に、このように書いてある。

有客席我日本刀、魚須作社青簿変、

重重碧海浮波来、身上允文森藻行。

性然程刀起四席、白日高高天網桐!

毛友凛剤生殖皮、坐失灸蒸日方永。

同到倭夷初韓成、几歩埋蔵井深井。

日陶月煉火気尽、一片擬沐斗冷清。

(30)

唐順之は明代学者の中でずば抜けて優れた博学家だが、武芸に精通して、抗倭戦争にも参加したことがあったが、彼の『日本刀歌』はこの伝統的なテーマに新しい内容と特色を増やしただけでなくて、われわれに貴重な明代日本刀の資料も提供してくれている。当時上等な日本刀の刀身には様々な光模様があった。これは漢以前の中国優質剣刀の特徴である。古代剣を鑑定する専門家の能力の一つは、これらの模様で剣刀の質と等級を判定することだった(31)。

「身上龍文難藻行」は、一種の龍の形で奇麗な模様を飾っているのを指している。明末民学者屈大均がこのように述べている。日本刀の刀身に模様飾りの種類は多いが、龍虎の細かい模様、螺旋模様、胡麻雪模様などがある(32)。深い井戸に埋められたと言う言い方はあまり信用できないが、一本の優れた剣刀は、長時間鋳造されて、それに特殊な処理を施されてから完成するが、これも中国の古書にたくさん記載してある。

唐順之以外、明代劇作家湯顛祖も『倭寇刀子歌』を書いたが、一本「倭王」から造られたそうな日本刀を非常に称えた(33)。万暦年間の文学家懸登の『日本刀記』と言う文書があり、長くなく、以下に写すが、明代文人の日本刀への崇拝と深い感情が見える。「丙申の秋日、先生を真州役所でかしずいた。其の時、私は二十八才だったが、余りも考えて、先生から日本長刀を求めた。先生曰く、「平和の日、何故長刀を使うのか?」私は答えた。「美しいから」と。何年か掛けて、段々億劫になって、武人にあげてしまった。この刀が風雨の在、良く響くが、つねに朝に二寸余り鞘からでた、霊物だった。壬寅年になったら、先生のお葬式に参加にいった。其の晩同じ所に泊まって、欠けた月が溜まった雪に映して、凄まじい風景で、当年を省みたら、この世に隔しているようだった。月日の立つものは早いが、自分はもう老いた。碑を撫でて泣く」(34)。

宋懸登が表わしたのは、実は中国文人が先秦時代にもあった書剣の気持ちで、一種の剣を見比べ、徳を見比べてその志を喩える精神境界だった。同類の作品が古代詩文創作中珍しくはない。但し、違うのは、古人が太阿、湛汐、青蒋、竜泉などの宝剣を使い慣れたが、宋葱登が書いたのは「日本刀」という点である。これは意味深い変化で、中日文化交流融合の成果を含めて、日本剣刀の総合優勢から斉した文化の拡散が、確かに中国人が信服させなければならなくて、敬意を持たせなければならない証拠でもある。

中国人の日本刀剣への歌が、明未清初にブームになった。例えば、明未清初広東の有名な詩人陳恭伊、梁侃呈、王邦我等は皆『日本刀歌』を書いた。清初詩人李増、周茂滑、弓堆静等も同名寿があった。この他にも、『琉球刀歌』があって、清初詩人の陳午亭、顧河図等の著作から読める。このような詩は数多かったので、ここで一々と述べない。

日本刀が収蔵に好まれたのは、その鋭利精美及びそれの持つ人文象徴意味を以ってして当然である。明清時代に収蔵者は上述の湯廣祖、宋怒登のような文人以外、各種類の人もいた。嘉靖年間に東南抗倭を担当した大将胡宗憲が一本の所謂「軟倭刀」を収蔵していた。「長七尺、鞘から出して地上に巻いて、まるで蛇のように曲がるが、延ばすと力もやはりものすごく強い」(35)。この日本刀は無上な精良品である。屈大均がマカオで良く見たが、マカオに住んでいた「洪夷」(マカオにいた外人)もこのような柔らかくて力強い軟剣を好んでいた(36)。面白いのは、明清の時色薫も第一の江南名妓柳如是の机には倭刀一本もあった。崇禎六年(1633)に、柳如是が、華亭挙人宋征興(頼文)と仲良くしていた。それから、宋が其の母に叱られて、柳も地方政府に追いかけられた。そこで、柳が、「机に琴一つ、倭刀一本をおいて」、宋を呼んで相談したかったが、宋が避けた。柳が大変怒って、「刀で琴を斬って、七蛮がすべて切れた」、すなわち二人の愛情が終えたことを表わした(37)。これは日本刀の伝えが広かったことを十分に証明している。また、製作精美の日本刀が中国人の鑑賞眼の高い人も低い人も楽しめる物となったことも証明している。

詩、収蔵の他に、特に見識のある人は、日本刀の工芸と制度規格などに気付いたが、深く研究する人は多くなかった。言うまでもないが、明代人はこの面では相当鈍かった。日本剣刀の優良工芸に対して、潜林感喋者は多かったが、良く観察する人は少なくて、研究模造者はもっと少なかった。明代人(清初人も含めて)の日本剣刀の製作工芸への調査研究の作は見つからない。傑出した科学家宋応星を例としよう。彼はこう述べている。「倭国の刀の峰の広さは二分もないが、指に置いて、倒れないが、どのような鋳造仕方をしたのか分からないが、中国ではその伝えを得てない」または、「その倭夷刀剣が、何百回も鋳造されて精純であり、日が当たる縁の下に置くと満室が輝く」と言った(38)。それだけだった。武術家程宗酋も言ったが「(日本刀は)鋳造精良で固いし、鋭利で軽い。その鞘柄など非常に良く、他の刀が比べられない。磨かれるのが好きで、その光が目眩ぐらい、心まで射してくる!」(39)。これらの誉め言葉には実質的な内容がなかった。

本当に日本刀に細心の注意を払って記録したのは、二人だけいたらしい。その一人は嘉靖年間東南抗倭主将胡宗憲の部下鄭若曾で、もう一人は明末広東人屈大均であった。鄭若曾が『等海図縮』巻2『倭国事略』で、「倭刀」の一節があって曰く、「(刀が上等下等があって、技は上手下手がある。倭の金持ちが大金を惜しまなく製造して、高明な先生から習わせる。貧乏者が持っているのが下等なものに過ぎない。良く刀を使える人が前に衝撃してきたら恐いが、その人が限られている。中国人が分からないから、それを見たらびっくりして避けた。倭刀を縛らえたら、その上下が分からなくて、混じって兵隊に配ったが、誇らせた。)大小長短が違って、共の名も違う。

人々が長刀一本を持って、侃刀と呼ばれる:其の刀には小さな刀を刺して雑用のためだ。また刺刀もあって、長さ一尺の解手刀と呼ばれる:長さ一尺余りのが急抜と呼ばれて、それも刺刀に属している。この三つは手元に必要なものだ。その大きくて、柄の長いやつは振り掛ける用で、殺人できるが、先導と呼ばれる。その皮の線で鞘を飾っているのは有に掛けてあるいは手で持って、その後用だが、大制と呼ばれる。または小さな仕掛けがある断裁刀があって、普通用には一番良い。上刀:上庫刀。(山城国が盛んでいた時、日本各島の名匠を呼んできて、庫の中に閉鎖されて、歳月限らなくてその最高な技術で鋳造したのが、上庫刀と呼ばれる。其の中には寧久と言う人がもっともよくて、世代相伝、これを最高だとする。)次刀:備用刀(血溝があるのが巧みで、刀には龍を刻んだり、剣を刻んだり、八棒大菩薩、春日大明神、天照皇大神宮を刻んだりして、みんなは形から美観と見えるものだ。)」この一段の文字が万暦年間また李言恭の『日本考』からそのまま写されてから、割合に広げて、嘉靖以降明代人が日本刀制度、類別を了解する主な依拠である。

鄭若曾(1503~1570)、字が伯魯、号閑陽で、江蘇昆山のひとであった。報国の志を深く持っていた文武兼備な人析で、茅元儀に「古今一奇士」に称された(40)。『等海図縮』は胡宗憲の具体的な指示に完成した。例として唐順之の啓発を受けた。鄭若曾が海防に気を付けて、日本、朝鮮、安南等のことにも研究があった。彼は日本刀への記述は資料の由来を説明しなかったが、信用度が高い。一般文人の簡単な文字では比べられないものだ。

屈大均(1630~1697)は明が滅亡以降南北遺民群体中立派な事物で、有名な詩人、史学家と博物家である。彼は『広東新語』巻16『器語』で日本刀に記述があった。「卑(広東)に番(外国の)刀が多いが、日本刀と言うものがある。聞いたことによると、その国の人は王様にしても平民にしても、生まれてから、すぐ刀を鋳造し始める。一年十数回鋳造するが、その人が成年したら、わずか刀三本しか所持できない。その長さは人によって、長いのは五六尺、上庫刀で,中は腰刀で、短いのは解腕刀だ。始めに出来た時、牛馬を殺して刀に食わす。それから毒薬を付けてあげてから地下に埋める。毎月に人か馬の血を撒いて集る。そのため、刀には霊が宿る。その色は晴れる日と曇る日で違う。風雨になる度に、出そうとして、ケースの中に音をする。その刀に上庫と刻んだのは出境しない。漢字或は八幡大菩薩を刻んであるもの、単溝あるいは双溝のものが、マカオに多い。梅花鋼、馬歯鋼を貴重とする。刀身には紫銅を使われたり、金銀を彫っているのもあったり、黒金で焼いたり、梵語と花草を書いてある。小さな刀がケースにあるが、刀奴と呼ばれる。長く鋳造されたから、元の光が眩しくて、鋭利である。玉を花のように斬れるが、髪の毛を其の上で吹いたらすぐ切れる。・‥その柔らかい方が、金銀雑純餅で鋳造されて、巻いたら蛇のように曲がれて、首尾繋いで、延ばしたら力強くなって、鉄甲も切れて、固い石にでも穴をあけることができる。上には龍虎の小模様、或は螺旋模様、或は胡麻雪がある。金を触ったら糸がでてくるが、所謂境指酎だ。古代に魚腸剣があって、環のように曲がれるが、これはそれと同じ種類だ。刀首にはつねに二層があって、一層には金羅経を置いて、一層には千里鏡を置く。漢実は良くそれを掛ける。刃は剣のように両方にあって、毒薬を付けれるが、多く得れない。」

屈大均のこの一段の文字は、明清の人の日本刀に関してもっとも詳細で、もっとも具体なものである。まず、彼の記述は自分がマカオと他のところで自ら日本刀への調査から出たものが、その目で見たものを証拠として、耳で聞いてきた人の書いた文字よりは正確度が高い。その次は、屈大均本人の修養見識と関係があって、または特殊な時代背景に政治理念とも関係がある。大均が復明の志を持っている傑出した人物で、文人ながら、軍事の面の間虜をとても重視していた。彼が『広東新語』巻16の兵器の各条を書いた時、全部はしっかりして、詳細だったが、彼が用心深いと工夫したのが良く見える。内容が多くないけど、確実に使える軍事技芸であるから、明代の一般的な「古い言葉を拾って、下手な結論」の兵書よりは、(41)天と地の差がある。屈大均の日本刀への細かい考察、または日本刀法への総括は、当時の多くのの抗清志士と同じく日本に希望を持っていたことから、偏りがあった。遠くから言えば、戚継光の実学実用の精神の敬称とは言え、近く言えば、屈大均一代の博学の通儒で、兵器と武芸間の相互補完の意味と価値が分かっていた。この道理はとても簡単に見えるが、本当に分かっている人は多くなくて、まして明代の兵学を話し過ぎた文人達だった。

三

「お互いに攻撃する」を主とした形式の剣技は、我が国歴史上早く出現した短兵武芸である。その元は西周初にさかのぼることができる。春秋時代になると、剣の製作は段々精美になって、剣は身分、地位、尊厳の象徴になった。剣術も相当に発達して、撃剣は専門学になった。特に東南の呉越地区だった。群雄並立、戦争が頻繁であった戦国時代に剣の戦争中での実用価値の高まりに従い、撃剣活動がもっとも普及した。この時社会には、剣芸で人に命を捧げる「私剣」、「剣士」などがでてきた。つまり後に「侠」に解釈された人物達である。剣術の専門的な論説と著作も出版された。この風習はずっと西漢になっても盛んでいたが、撃剣が朝野で流行っていて、撃剣が上手で「天下有名」になった剣客が金持ちの家に入った(42)。その風習で、東方朔、司馬相如、田叔などの一般文人さえも撃剣を習った。これは明らかに時代の流行にならって、文人が自分に高い目標を建てたと言える(43)。

我が国の歴史上、撃剣活動は大体周、秦からずっと隋、唐まで続いた。隋、唐以前、古人がいつも文章と撃剣を同列に論じており、文武崇拝の人文精神を体現した。詩人李白から「十五から剣術が好きで諸侯と戦い、三十から文章を習って、すぐ大臣より上手になった」と自称している一例がある(44)。われわれから見れば、このような風習は中華民族の武を崇拝する伝統を表し、孔子の文武不廃思想の発展である。しかし、封建専制主義の強化によって、禁兵の法も段々厳しくなって、民間で武術を修業するのも段々大いに制限された。宋代理学家から提唱した「主静」(静かさを主張する)、射御を「粗下人士」として、「人が静かに座っているのを見て、その勉強家のことを感壊する」から、重文軽武の意識は社会化した。及び「身分のある人は武夫と喧嘩するのが恥ずかしい。秀才が弓矢を持って出ると、その郷の人がみんな驚く。子供か弟が騎射武装したら、父親か兄弟は不才と見られる」(45)。

古代兵器と武芸も段々発展変化するに従い、漢以降、剣は戦陣中、崇高な地位は刀に譲って、段々衰えた。そこで、剣の存在する形も「お互いに攻撃」からだんだん果逸典雅の「剣舞」になった。明清になると奇麗だけど実がない「套子武芸」などが社会上剣のおもな表現方式になって、古代の「剣客」も武侠小説にある半分人間半分仙人のスーパマンになってしまった。推測して分かるが、我が国の撃剣の見本は必ず中日文化の交流によって、日本に入った。日本では人々が今でも、剣刀武芸の試合を「撃剣」と通称している。これは明らかに中国古代語を借用したと見える。日本人が伝統的に侃刀を「剣」と呼んで、日本刀の実用技術を「剣道」を呼ぶ。または刀を「太刀」、「大刀」と呼ぶ。これらの術語はみんな中国からの言葉で、中国古代剣刀武芸の日本への深い影響を表わしている。

『漢書・芸文志』に一部『剣道』と言う剣術を著作したが、三十八編があった。この本は我が国漢以前の「剣論」の粋であって、内容が多いのは古代剣論の発達を証明して、または「剣道」と言う言葉は中国固有のものであることも証明した。この本は隋唐以前にも失伝したが、(46)「剣道」と言う言葉は後代に使われない。日本武道は今までこの言葉を保存して使用し、さらに日本剣道の古い特色を考慮して、『剣道』を含めて我が国の古代剣術論者と関係技芸は確かに日本に伝わったと信じられる。『三国志・魏志・文帝記』に簑松えの『注』曹丕の『典論・自叙』を引用して、曹丕から自分が剣を習う始末の文字を述べてある。一番素晴らしいのは、彼が奮威大将尚登展とさとうきびで剣をとする試合の経過だった。これは、よく知られている物語だが、さらにわれわれが古代撃剣の細かい所を研究するのに貴重な資料でもある。

亡くなられた武術史家唐蒙先生が曹丕自叙の剣の試合の動作名称と日本剣道とを見比べたが、曹丕の「中共臂」は日本剣道の「右篭手」にあたる。曹丕の「中面」と「正裁其顛」は日本剣道の「撃面」にあたる。曹丕の「突以取中」は、ちょうど日本剣道の「刺喉」に当たる。これは日本剣道が刺すことを「突」と呼んで、それも中国からのものだ(47)。唐蒙先生はこれらの学制部位及び名杯術語がちょうど同じなのは、日本剣道と中国古代撃剣の関係は一脈相通である証しであると考えた。私は、唐先生の結論はとても道理があると思う。ご存知のように、我が国の現代武術中の短兵は、刀や、剣や、鞭や、簡等、基本的に手一本でその柄を持つ。修業者のレベルは主に「套路」の完成度によって観察、評定される。政府がこの形の評定を「競技武術」と確定している。対抗性な機械競技形は我が国では廃止された。日本の短兵は主に双手でその柄を持つ。レベルは主にルールのある競技形を通じて評定される。比べれば、日本短兵の代表形である「剣道」はもっとも実戦性を多く保存して、その内容は素朴で、方法簡単で、人の勇敢精神と頑強機智等の品質を訓練するには良く、長い間、日本の伝統教育制度で中学生の心理素質を訓練する方法である。双手で柄を持つ刀法は、日本では歴史が長くて、それは日本人民が短兵武芸領域の風格特異の創造だと肯定できる。しかし、その根元を探したら、日本早期の双手剣刀法は中国からのものだと分かる。日本の剣道体系が、中国古代の双手剣刀法の基礎上、日本武士の長期的な改進と十充実で完成したものだ。肝心なのは、我が国の古代にいったい双手で柄をもつ剣刀法があるかどうかだ。回答は肯定である。この点は文献記載あるいは考古発見から証実できる。この前研究者の注意をしてもらわなかった。この問題を説明するには、必要な考察弁明をした方がいい。

前述したが、春秋戦国時代は我が国の歴史上剣のまさに盛んでいた時代である。但し、春秋から戦国まで、剣の形状に巨大な変化が起こった。簡単に言えば、春秋の剣は短くて、戦国の剣は長かったのである。その長短の変化はほとんど倍である。春秋時代の青錦剣は、この世で良く知られている越王勾践の剣として、全長55.7cm、柄長8.4cmである。戦国鉄剣の長さは普通100cm以上である。解放初、湖南衡陽から楚国の鉄剣14件を出土して、その中の一番長いものは140cmに達した(48)。近年、湖北宜昌で発掘した鉄剣が全長120cmで、柄長が30cm以上である(49)。このような例はたくさんある。剣の長短の変化は、当時金属製錬と鋳造技術の発展と剣の戦争中での実用意義が高められたという経緯があるけど、その中に見落としてはいけない原因もある。それは剣の実用技術にも変化が起こった春秋時代の短剣は、基本的に自衛武器に属していて、その柄が普通10cm以下だったから、片手で持ったのは言うまでもない。戦国から漢代までの長剣は攻撃的な武器で、その柄はほぼ20cm以上であり、双手で握られたことは明らかである。そうしないと、柄が長ければ役立たないが、加害される。剣身が長くて、柄も長いが、その剣の効用が主に「撃」で分析すれば、このような長剣はすくなくとも斬る(撃)時、双手で柄を持つ方が斬り易く、その威力を十分に発揮する。そこで、『荘子・説剣篇』に荘子が剣服を着て、剣士の身分で撃剣を好む頑王に遊説した時、題王がまず聞いたのは「夫子持たれていた剣(あるいは杖)の長短はいかがでしょう?」だった。これは戦国時代長短剣の技術分野はもうはっきりとしていて、人々の認識ははっきりしていたことが証明されている。

出土した実物の分布状況及び関係文献の記載に考察して、戦国の鉄製長剣はまず楚国から興り始まった。この鋭利な新式短兵器に、それと応じた撃、刺す技術を加えて、楚軍の戦闘力が高められた。そこで、秦昭王が心配しながら言った。「楚の剣が鋭利で優質だと聞いたが、その鉄剣が鋭利であれば兵士は勇敢だ。楚が秦を狙う恐れがあると思う」(50)。楚国以降、武功を崇拝して、革新に勇気ある秦国もこのような長剣を採用した。『史記・荊軒伝』の記載に、秦の始皇帝が持っていた剣はこのような長剣だった。1974年毎鐘剣始皇帝陵個坑から出土した二本の青銅剣は、全長はみんな80cm以上で、その中の一つは91cmに達して、長剣類に属している(51)。

楚国に、長剣は「長鋏」と呼ばれて、その意味は「長柄剣」である。この名称自身が長剣の技術特徴を説明している。但し、「長鋏」と言う言葉に対する解釈が古今学者にそれぞれあったから、認識には異なるところがある点が免れず、解釈をしなければならない。「長鋏」と言う言葉は、屈原の『楚辞・渋江』、及び『戦国策・斉策』にあった。『楚辞』に注を書いた漢代学者王逸が述べている。「長鋏、剣名である。その持たれた長剣を楚人から長鋏と呼んでいる」。楊雄の『方言』にも述べられている。「長剣、楚人がそれを長鋏と呼ぶ」だから、「長狭」は楚人の方言だったに違いない。しかし、いったい「鋏」はどんな意味だろうか?実は先秦古書に注を書いた湊晋学者達には、明確な解釈もあったが、例えば晋司馬彪曰く、「鋏、剣の柄だ」(52)。これで推測すれば「長鋏」は「長柄剣」に間違いない。しかし清代になったら、程瑤田、阮元等の学者が、見た先秦の青銅剣は違う地区から出土したものに限られており、それは全面的に古剣の形制を表せないが、彼らは自分の見た古剣を根拠として、古剣を逆にして、新たに意味を付けた。程瑤田が述べている。「鋏はケースだから、長鋏と呼ばれる。剣の柄は長いものであるものか?」。玩元がまた曰く、「長鋏ははさみだ、ワックスだ。…それで剣を挟む」(53)程、阮二名は古器物への研究上はすぐれた成果があったから、または玩氏が一代学壇リーダで、その解説は割合に信じられた。現代の楚辞注家が大部分は「長剣」あるいは「剣」に解釈した。このような解釈は大きく間違えたとも言えないけど、読者に「鋏」は剣の変わりの一般呼称という曖昧な印象を与え易い。実際は『戦国策・斉策』にはっきりと書いてあるが、その鋏を弾いて歌った渇顔が、まず「柱に持たれてその剣を弾いた」、「それからその鋏を弾いた」、または「その剣、鋏を弾いた」。ここの「剣」と「鋏」が同じ剣の違う部分を指し、「剣」はその刀身で、「鋏」はその柄を指した。掲凌がますます傲慢になったのを表わした(54)。ほかには、『笹子・説剣篇』には荘子が虐文王に曰く、「天子の剣は燕渓石城を刃として、斉侍を鍔として、晋魏を脊として、周宋を牢として、韓超を爽とするべきだ。」ここの爽は「鋏」の通用と仮借で、刃、鍔、脊、琴とは一本の部位だった。荘子が一本の剣の書く部分を述べた時、まず刃を言って、鋏を言わなかったが、基本的には上から下まで、その述べ自身はもうはっきりと鋏は剣の柄だと表している。実際は、「鋏」の柄の意味は「挟」から出たものだ。『説文』によって:「鋏...もう一説は挟持だ。」段玉裁からの『注』で:「一つの読み方は扶持の挟だ。」これで「鋏」は「挟」と読まれるはずだ.漢代になると、剣は長短の分けがあったけど、長剣は網国内で普及されて、短剣は段々少なくなっていた.同時に長剣の基礎上、また環首大刀が出てきた。つまり歴史の本に良く読める「長刀」である。

東漢以降、長剣がやっと段々衰えて、長刀が軍隊のおもな短兵器になった。近年、安徽省阜陽の西漢の功臣である夏侯嬰の息子夏侯?の墓から、全長120cm、柄長28.3cmの鉄剣を出土した。これは西漢長剣の典型である(55)。この前は、雲南省の大牌、昭通から全長125cm、柄長が23cmの鉄剣が出土したが、これは東漢長剣の典型である(56)。西漢中期以降、全長110センチ以上の長刀が、考古によってたくさん発見されたが、このような長刀の柄は普通20cmぐらいあって、双手でも持つ点でも長刀が長剣の特徴を縦承した点が表わされている。脊が厚くて刃が薄い刀がやっと両面でも鋭利な刃の代わりになったのは、短兵実戦技術が「撃」の方にもう一歩進んで偏っていた。普通の兵士に対して、「撃」の技術をマスターすることは、「刺」の技術をマスターすることよりも容易だし、団体作戦の状態で、特に常兵が作戦する時、「撃」を使う頻度が「刺」より高いし、殺傷率も「撃」より高いからだ。同時に、この改変は兵器製作工芸を簡単化にし、兵器の使用寿命も延長した。そこで、長剣から長刀に進展変化するのは兵器の発展史には一つの進歩で、一つの必然である。

我が国の歴史上、長刀の使用期間は相当長かった。前述した魏文帝から卑弥呼への「五尺刀」があった。今の長さで計算すると、大体120cmに当たり、長刀類に属している。大体魏晋以降、漢代形の長刀が段々軍隊から退出した。しかし唐宋になっても、長刀の記載は歴史の本には絶えなかった。もちろん長剣の衰えることは、それがそれから跡が絶えたとも言えないが、歴史の本から見れば、早くとも五代と北来初年に、長剣はまた軍隊に活躍した。五代に、後梁、後周がみんな長剣軍を設置したが、普通はもっとも勇敢な将領をその担当に選んで、軍中もっとも重要な「選鉾」らしい。これは五代兵制中一つの特殊な現象で、その原因はまた調べなければならない(57)。以上その物の名と実物への総合考察によって、我が国に漢代以前に双手剣刀法があったと確認できる。そして、このような剣刀法は必ず中国古代の剣刀製作方法と同時に日本まで伝わっていって、日本後世の剣道体系の元になったことを信じている。この他に、またもっと具体的な証拠があるだろうか。言い方を変えると、我が国の古代剣刀武芸の残留文献中、双手剣刀法の図譜があるだろか。

四

明代末年傑出な軍事著作家茅元儀が、その巨著『武備志』に一部双手剣譜を収録した。これは今日までわれわれが見ることができる唯一の古双手剣譜である。それも古代武芸文献中の珍品であって、中朝文化交流の証拠である。茅元儀が剣譜の序にこう記した。「古代の剣は戦闘に使える。そこで唐太宗が剣士千人を持って、その法は今に伝えられてない。残留した古書に秘決の歌があるが、詳しくない。最近それが好きな人が朝鮮から得て、その勢法は完備である。そこで、中国で失われてから四方に捜して、日本の『尚書』みたいなものだと分かった」(58)。茅元儀が『武備志』巻104『器械三』に再びこの剣舞を言い出した。「茅子曰く、古代に兵を話せば必ず剣を話す。今陣に使われないのは、その伝えが失われたからである。わしが海外一杯さがして、やっと得たが、それを見せるのが遅れてはいけない。剣が今古はないが、それは『武経』の二種類を書いた」。茅元儀から見ると、唐太宗の「剣士千人」を含めて我が国の古代剣技家が、戦闘に実施した剣法は主に双手剣法で、後世の「見るだけ綺麗で、出陣したら役立たない」の一般剣法ではない。彼が述べた「残留した古書に秘訣の歌がある」と言う「秘訣の歌」は、「朝鮮勢法」といっしょに『武備志』の『剣訣歌』に収録したものだと思う。これは唐荊川の『武編』から写していたもので、我が国に現存してある一番早い『剣訣』で、現在その秘訣では修業できないけれど、重要な研究価値がある。はっきりしているのは、茅元儀が剣法は明代に失伝したと考えている点である。これは茅元儀一人の見識だけではなくて、当時多くのの人が皆思われた。其の中には、戚継光も含まれていた。

戚継光は『紀効新書』に剣法を収録してなかったが、さらに刀法も収録してなかった。これは彼の態度を明らかに表わしたことを証明している。これについて後ろで説明する。明代の何良臣がその『陣記』巻2『技用』に明確に述べている。「軍中諸技は刀剣法だけ伝え少ない」。宋懸萱が『九倫集』巻2『銭氏剣策序』に曰く、「わしが再び長安へ遊びに行ったが、英六周千侯と仲良くしていた。千侯がわしに言った。古代の不伝する法が三つある。剣術、坑法、眉を書くことだ。坑法は残酷すぎで、眉を書くのは男子が気を失うから、君子のしないことだ。ただ惜しいのは剣法を伝えないことだ。これは万世の人に忠実できなくて、親孝行の人になれなく、恩返しをできなくさせる。その情を表わすところがなかせて、君子がとても残念だと思う」。

茅元儀に「朝鮮勢法」と呼ばれたこの剣譜は、中国のある名のない武術家の手から出たものに違いない。茅氏は序言に確認しただけではなく、剣譜自身の多くの特赦もこの点を証明している。我々は、朝鮮の武芸家に深く感謝するべきだ。彼らは我々に茅元儀時代に既に疑い難い無上な珍品を保存してくれた。この発見は、中国古双手剣法がかつて朝鮮にまで伝わったことを証明している。この剣法は絶えることなく民間に保存される可能性があることも証明したが、政府に無視された。これはもちろん考えられないことだ。しかし、封建完了の体制下、おかしくはない。気を付けなければならないことは、剣譜自身の構成欠点とも文字術語の時代差がある故に、今日この剣譜を徹底的に解読するのは、簡単なことではなくて、工夫してやらなければならない。本文のスペースがに限られるので、ここで少しだけご紹介する。

この剣譜は「補習四法」以外、実際の内容は四法であて、二十四の図勢に分けられている。四法は、格・洗・撃・刺である。この四つの文字は中国剣法の伝統術語で、古文献中共の淵源を大体考察できる。しかし総体でもう虚化された中国剣術には、もうこの古典術語を見つけることはできない。こんな素晴らしい言葉が当代武術界に使われないのは、非常に残念なことだ。四法の中に、格、洗が防守法で、撃、刺は進攻法である。二十四の図勢は、四法それぞれ若干を占めている。その中に格法は四勢、洗法が一勢、撃法はもっとも多く、十四勢あって、刺法は五勢ある。四法が図勢で所占した比率から見れば、双手剣の進攻法は「撃」を主として、「刺」をその次にするのがはっきり分かる。これはちょうど普通の剣法と違う最大の特徴である。「朝鮮勢法」は古いものであるのは間違いないが、その形成された具代的な時代はとても難しい。なぜなら、中国文献中、それはほとんど孤立的な存在であって、参考できる資料が大変少ないからである。図勢の描いた年代がちょっと遅いはずだが、描いた年代に見方を提出させて、ご参考下さい。

私は剣譜の描かれた年代は元、明二代より遅くないと思う。或はもっと早い可能性もある。まず、二十四勢の譜詞中、たくさんの言葉が元人小説『水滸伝』と元雑劇からも見える。例を三つ出す。

其の一、剣譜「撃法有五」に第一法は「豹頭撃」で、図勢中第四勢になって、「寿撃上法」の法である。唐蒙先生は「豹頭撃」は日本剣道の「諸手上段の構」にあたると考えていた。私は、これは双手刀法の「力劈華山」に当たると思う。「豹頭」で命名するのが、『水滸伝』の林衝の綽名「豹子頭」と意味が近い。元代『至治新刊全相平話三国志』巻に張飛が「豹頭環眼に生まれて、顎が蒸のようで、髭が虎のようだ。」と書いた。『水滸伝』の第七回に林衝も「豹頭環眼に生まれて、顎が燕のようで、髭が虎のようだ。」「満山でも'小張飛'、'豹子頭'と呼ばれる」と書いた。王制器先生が『水滸』中の林衝が武芸、綽名はすべて張飛を真似したもので、その形象を綽名としたと考えられた(59)。これは元代にとても流行っていた比喩法だったから、剣の動作名称に斉した。

其の二、譜にはもっとも多く出現したのは「撃」で、この字が『水滸伝』の戦いによく書かれている。例えば、第二回:「王進野がやってこないが、棒を畢(引く)して、後生に刺してきた。」第九回:「洪教頭がまず服を脱いで、着物を上に締めて、梓を畢して、旗鼓をやった。」第十四回:「側陽首の竹門が開いてあるが、一人が二本銅チェーンを畢している。」このように頻繁にこの字を使うのは、明代武術資料にはないものだが、これは特定歴史時期の特定用語であるはずだ。

其の三、剣譜の第十二勢「祐筆勢」の譜詞に「鵞鳥が鴨歩を歩く」があったが、『水滸伝』第三十二にも書いてある。「お前二人は鎮に籠を担ぐ時、鵞鳥が鴨歩を歩くだけだったが、今はなんでこんなに歩きが早いの?」。この三例から説明したのが、剣譜に元代言語の特殊さが保存されているが、それの術語の形成は元代より早いものだと証明している。その次に、剣譜に多くの技術用語が読める。例えば、帯整、誘謙、直符送書、朝天勢、曽頭勢、白蛇弄風、泰山圧頒等であり、明代武芸図書にも読める。しかし、ある術語は明代図書に読めない。明代にあったものが、槍譜、棍譜、拳譜に分散してあるが、ここのが剣譜に集中している。明代にないのが多いが、そしてある言葉は明代の字、詞とは風格上大きな異なりがある。これは一方では古典武芸術語の延続性があると証明して、もう一方では剣譜にある言葉が明代にはもう使われていないが、その他の形の武芸で借用されたと証明した。もっと次は、譜にある人物像の描写は皆素晴らしいが、真に迫って、動静分明で、位置、歩法がはっきりと説明されてあり、一目瞭然である。人物の服装が明代小説人物像の常見するもので、絵の描く風格は明代徽刻小説の挿し絵と近い。

総括して、この双手剣譜から記録してあるのは宋元以来伝えてきた双手剣法で、その形成は元代にある可能性がある。しかしそれをこの譜本に整理したのは、明代武芸家の可能性があると思う。それはどのように朝鮮まで伝わったか、また茅元儀はいつそれを入手したかに関しては、その痕跡が分からないはずはないが、文書に限りがあるため、それは別途これからまた検討する。唐蒙先生がこの剣譜を日本の松平喜登の書いた『剣道手引』と見比べたが、日本剣道の五つの「構」が五つの基本刀勢だと発見した。すなわち、この剣譜の五つの勢と同じである。そこで、彼はもう一方に日本の双手剣刀法は、我が国から朝鮮経由して、伝わっていったと考えた。また、彼は元朝蒙古支配者達が民間練武への禁止によって、双手剣法は明代に失伝したと考えた(60)。唐豪から見比べたのは信用度が高いと言えるが、とても説得力があるとは言えない。剣譜図勢が同じことは、静態的な比較だけだが、この五つの剣勢の力要求と運動脈も同じだと証明できないから、もっと深く研究しなければならない。しかし、この剣譜の一部分の動作、特にある重要な「撃」法は日本剣道の動作と全く一緒である。これは真実的に中日双手剣刀法の淵源関係を表わして、我が国の双手剣刀法が確かに日本まで伝えわっていったことを証明している。

明代に我が国の双手剣刀法の大体が失伝した問題に関しては、原因が複雑で、検討すべき歴史的原因が多くあり、簡単に元の禁止策によるものだと言うことはできないと思う。前述したように、総体から言えば、我が国の古代剣刀法が、主に双手剣刀法が明代にもう広陵の絶響になったけど、それはやはりある民間武芸家に修業伝えにされたことを排除できない。つまり、それはやはり存在していたが、政府に重視されていなかった。武芸を精通している明代抗倭名将兪酋は、民間武芸学者李良欽に「荊楚長剣」を習った。明李杜撰の『兪公大酋功行綻』によると、「始めは騎馬、射撃を習って、良く当たった。また李良欽から荊焚長剣を習得した。良欽が公(命を指す)の手を削って、公が刺し返ったが、良欽が剣を置いて曰く、'公がこれからの剣術は天下無敵だ'公は剣術ができて、常山蛇勢も悟った」(61)。李良欽は神堪色彩を持っていた人物で、彼の一生はあまり知られていない。清薙正の『福建通志』に彼の小伝があり、ご参考までに以下に収録する。伝が曰く、「李良欽、同安の人である。少年時は侠であってたくさん友達をつくり、剣術に精通して、謀略にも長けていた。大酋が彼を師とした。嘉靖年、大酋と戚継光が倭寇を滅ぼしが、勝ったのが多いのはその謀略のお陰だった。大酋がその功を朝廷に表したかったけど、断られた。九十才あまりで亡くなった」(62)。同安は明に泉州府に属していた。荊楚地区が長剣の発源地で、この地区は古代から「勇士奇才剣客」を産出していた(63)。

明代になると、その残留があった可能性がある。「荊楚長剣」の具体的な内容は考証できないが、上に引用した資料から見れば、兪大酋が李良欽から「撃荊楚長剣」だった。「撃」という一文字が、それの本質を真追っているに言い出して、つまり、この剣法の主な形は「相撃」であったのでであり、単独はなく一般的な上演用の「套子武芸」でもなかった。また、「良欽が公(兪を指す)の手を削って、公が刺し返ったが」と言う文字も長剣の技術特徴を真迫って描き出した。撃剣技術のもっとも常用と基本な手段は、相手の腕と剣を持っている手を攻撃することだ。それは相手の自分に一番近い部位であるからだ。戚継光の所謂、「槍を腰にしっかり寄せて、手と足を先に指す」(64)と道理が同じだ。曹丕が都展と剣を比べて、曰く、「殿下で何回も交戦したが、三回もその腕に当たって、左右が大笑いした」これは歴史悠久な撃剣技法をもう一歩証明した。「朝鮮勢法」の第三勢「左翼撃」曰く、「方法は上をほじくって下を押して、直接虎口へ刺す。」これも手を攻撃する方法。最後の一点が、李良欽と兪大酋が撃剣した時、竹剣或は木剣を使ったに違いない。それは一種の代用剣である。このように初めて安全を確保することを前提に技術を十分にマスターして、競技活動を行う。そうしないと、「批手(手を削る)」できない。ここの「批(削る)」と言う文字が、李、兪の撃剣の訓練競技性質を表わした。「荊焚長剣」は古代長剣が明代に残留したと言う判断は間違いないはずだ。これで三つの考えるべき問題が出来た。第一の問題は、兪大酋は確かに「荊楚長剣」をマスターしていて、そしてそれの達人であったが、なぜ文字で記載しないで、後世に長剣図譜を残さなかったか。兪が文でも武でも博通な人で、その一生に著作も豊富で、なぜ筆を執って、長剣の精義を長く残されないか。兪氏の『剣経』と言う本があって、そこで何回もその先生李良欽を話したが、所謂『剣経』の実際は主に南方棍法の説明であり、他の武芸内容もあったが、具体的な長剣法だけはなかった。

1987年、私が『剣経』を校正し句読点を付けた時、『剣経』を繰り返し研読して、当時に兪氏が長剣技法を棍法に融合してあると感じた。兪氏が棍を借りて剣を保存して、その素晴らしさをよく分かっている人にゆっくりと味わせて、分かって欲しかったが、そうではないと、なぜ棍法の著作を『剣経』と呼ぶのか?十数年立ったが、今から見れば、当時の考えは一定の理由がある。『剣経』から確かに長剣技芸を悟る内容が読める。しかし一は少ない。二は不明瞭で、霧中山を見る感じがある。兪大酋の胸中危害で、なぜこのようにしたか。「秘密で人に見せない」狭い考え方であるものか?もし確かにそれだったら、李良欽の「荊巷長剣」が後世に伝えられないのは、兪大酋に誤りがある。第二の間題。茅元儀が「朝鮮勢法」が「好きな人」に朝鮮から得たものだと称したが、この「好きな人」とは誰かと説明しなかったことが、一つの謎になった。

茅元儀の『武備志』が天啓元年に出来たが、この本が彼を名高くし、それから「兵が分かる」として朝廷に徴用されて、「賛画」になって、大学士孫承宗に従って、遼東で監督して、後金の南侵を抵御した(65)。彼が『朝辞勢法』を得たのは、遼東に出陣した時ではなくて、その以前であったが、『武備志』を編集した時も得たと証明した。私の推測で、朝鮮からこの剣譜を持って帰った「好きな人」は、万暦二十六年(1598)に朝鮮に入って日本侵略を抵抗しに行った浙江籍の兵隊で、当時「浙兵」、また「南兵」と称された。浙兵は戚継光から訓練された強い兵隊で、万麿援朝の戦中数万人の浙兵が朝鮮に入って戦ったが、『朝鮮李朝実鍵』に彼らは赤い服を着て、「強くて無敵」であり、倭塞が彼らに会ったら「驚き、恐い」と移動した(66)。兵隊を率いた将領に浙人蕗尚志(綽名「騎千斤」だった)は武芸に精通して、主動的に朝鮮を手伝って軍隊を訓棟し、自分の軍隊から先生を選択して朝鮮軍隊に槍、剣、鉾先などの武芸を伝授した。その内容は基本的に戚継光が浙江で倭を防ぐため縮集した武芸であり、それで所謂「朝鮮十八般武芸」が形成された。

これは中朝武芸交流史上の大きなことであるが、中国武術史上の大きなことでもあって、朝鮮王室は明朝からもたらされた各種の武芸を非常に重視していたから、わざわざ政府が本に編集して、多くの中国で伝えない古典武芸内容を完全に保存させた。中朝両国にこのような一段があったから、朝鮮から「朝鮮勢法」を持って帰った「好きな人」は、入朝浙兵の中の誰かという可能性があると思う。茅元儀も浙人で、この剣譜を見ることができたのはあたりまえだ。第三、季良欽、兪大酋の「荊楚長剣」と「朝鮮勢法」の間は関係あるかどうかも考えられなければならない。

万暦年間入朝作戦した南兵係には福建の歩兵がいて、兵隊を率いたのは遊撃大将許国威であった。許国成が字元真、武進士の出身で、晋江人で、兪大酋と同郷であった。多分彼は朝鮮の練兵を手伝ったのと武芸を伝授したのがもっとも多かった人物の一人だったので、李朝政府は彼を非常に尊敬していた。彼は「文ができて、義理固くて、経理楊鎬と仲良かったが、鎬が弾劾されて、国威が諸将を率いて上奏文を出して救った。」年序で計算すれば、許国威が兪大酋に及べるが、率いた軍隊は兪大酋係に所属していた可能性があるので、彼はもともと兪の部下或は生徒だったことも排除されない。明人の『斉裏敏(給)秩事』によって、兪大酋がかつて「若くで二百斤挙げられる人を千人あまりを選んで、荊楚長剣を教えた。嘉靖三十四年何家鑑で戦って、倭に大いに勝った。」(67)これに、許国威が確かに「荊薄長剣」を習った可能性がある。それはこの所謂「朝鮮勢法」は許国威から朝鮮に伝えた「荊焚長剣」ではないだろうか?面白いのは、李朝正宗時期(約清代乾龍御後期に当たる)の朝鮮政府が所謂「朝鮮勢法」があることを認めなかった。彼らは、さらに「茅元儀が剣術不伝と良く感嘆したが、その譜を自弁で杜撰して、その図を伝えて、一説はその秘訣を朝鮮から得た。一説はその式を海外から得た、人が分からないとこまで行き、その説を神秘にして人にそれを信じらせるためだ。」と考えた(69)。しかし、彼らが編集した『武芸通譜』には、『鋭刀譜』が収録してある。その内容は『武備志』の「朝鮮勢法」と大体同じだったが違うのは、一:剣を刀に変えた、二:「朝鮮勢法」より四勢が多くなり合わせて二十八勢がある、三:刀法全部の演練方法がある。これは分かり難い間題だ。一言で言えば、「朝鮮勢法」のルートと『鋭刀譜』との関係は今はっきり言えないものだ。明の三百年間に中朝両国の武芸交流が関連した問題は多くて複雑だし、本文で容納することではないから、ここまでしか検討できない。

五

中国の剣刀製作技術が日本に伝わると同時に、中国剣刀技法も日本に伝わり、日本人民は、長期的な実践探索によって中国剣法の「短を持って長にならせて、縦横が自如である」と言う伝統長所を発展進歩して(68)、後世中国剣法の「虚な形を作って、人の前美観を図する」を廃棄して、技法が素朴で完全で、力充実流暢を主な特徴とする日本刀法を創造してきた。特に提出する価値があるのは、日本武士が十分に地形、空間を利用しての戦闘への要求を発揮するために変換がものすごく素早くて霊敏な歩き方を創造してきて、力強い斬殺と進退敏捷とを結び合わせた。対戦中は「回転跳躍しやすく、短で長を押さえる」ために、鎧までも着なくて、「裸形赴闘」であった(70)。器械の精良さに加えて、技術と兵器が両々相まって、ますますその効果を収めた。

唐、宋以降の中国一般剣法と比べれば、日本刀法は確かに多くの技術優勢がある。明代人の著作から見えたが、明代中期に、日本海賊による我が国沿海地区への大規模な侵略中、日本刀が倭寇の主な戦闘手段として、中国軍隊と人民への大きな脅威となった。そこで、日本刀法が明朝将領、武芸家と各種の人に注意された。

戚維光が『紀効新書』巻4『短器長用解』に述べている。「長刀が、倭から中国を犯した時もあった。彼らはこれで前に跳躍し舞い、其の光を見るとわが兵はもうその気を取られた。倭は喜び飛んで、一丈余りもあって、刀は五尺だが、五尺より大きくなった。わが兵が短器で受け取り難いが、長器は敏捷じゃないが、やられたのは良くその体が二段となった。その理由は、器が鋭利でまた双手で使用するから、刀が重くなるからだ」。

何良臣は『陣紀』巻2『技用』に述べている。「日本刀は二三回だけで、人は往々として抵抗できないが、その用刀の巧みさが分かる」。

明末徽州武芸家程宗猷が『単刀法選』にも述べている。「其の法は、左右跳躍して、神秘で、人が予測できない。そこで、長技は毎度刀に負ける」。

諸家には、戚継光以外、晩明「額南三家」の一の番馬屈大均がその『広東新語・語器』に述べたのがもっとも素晴らしい。「その人が横行して力いっぱい戦って、風のように漂って動く;常に一人で陣に入って、たくさんの兵も抵抗できない。その刀の使い方は、長いので形を計って、短いので超越して、しゃがんでいるのを歩として、退を伐とする。肘が腕のカを受けて、削るのは隠すためだ。万人でも対応できるが、島中の絶技である。」明らかに見えるが、上に引用した各家の日本刀法のポイントはまず歩法であった。程宗猷が言われた「左右跳躍して、神秘で、人が予測できない」、屈大均の「その人は横行して力いっぱい戦って、風のように漂って動く」、「しやがんでいるのを歩として、退を伐とする」は全て歩法を言っていた。

茅元儀が一番はっきり述べている。「長刀は倭奴が製造して、歩には有利だが、古代からもない」。其の次、双手で刀を持つのは長、短兵器の特徴を兼用しているため、長、短兵器とも抵抗し難い。所謂「短器で受け取り難い、長器が敏捷じゃない」というのは戚継光が実戦から得た苦しい言葉だ。屈大均から言われた「長いので形を計って、短いので超越して、しゃがんでいるのを歩として、退を伐とする。肘が腕の力を受けて、削るのは隠すためだ。」に関しては、これらの話はとても専門的で、一般文人の書いたものらしくない。屈大均が日本長刀を修業したことがあるので、長刀勢法がよく知っていたか、日本刀法の図譜から収録してきたかと疑われる。

日本刀はマカオで多かったが、日本刀法は広東でも伝えられていたから、屈大均がこのような「島中の絶技」を習ったことは難しくないのだ(71)。日本刀法が上述長所以外に、明人の記載から見れば、倭寇用刀にはまた二つの特殊なやりくちがある。

第一、倭寇が出陣する時、良く双刀を使う。「手で双刀を振りまいで、刀長が五尺あまり、腕で動くが、長く届ける。その刀が舞うと、全身が雪のようで、攻撃できる隙間がない」(72)。所謂、双刀は実は一長一短を融合して使用する。明人周揖の『西湖二集』巻34『胡少保平倭戦功』は本来小説だったが、その内容が歴史を依拠にして少し演義してあるが、詳しく胡宗憲が計略を作って、江直、徐潅等の海賊の始末を書いたものであり、基本的には信じられる。共の中に書いたが、「元来は倭寇と交戦した時、左手で長刀を持ってやるのは、余り便利ではないが、その右手の持った短刀が鋭利でありながら、官兵がこれらと交戦した時、その左手の長刀に応対するのを工夫して、彼の右手の短刀を防がなかった。その長刀に工夫した時、その右手から短刀をだして、人頭はもう地下に落とした。胡公が細かく研究してから分かったが、兵士がその右手の短刀に対抗させてから、勝った」。同じような記述はまだあるけど、私が見たのは、周稗より簡単とはっきりはしない。

第二、倭寇がその刀を磨くのが上手だった。それを磨いて、鋭利と光を持たされて、作戦する時固いものをすぐ斬れるし、同時に日に当たってぴかぴかと光って、相手に心理的な圧力も与える。もっとも好きな作戦隊形は「胡蝶陣」である。鄭若曾が『等潅図編』巻2で述べている。「倭夷が胡蝶陣を慣用して、出陣の時扇子を振って信号として、一人が扇子を振って信号出したらみんな刀を振り始め、空中に向かって、わが兵が倉皇して上に向いていた時、下から斬ってきた」。

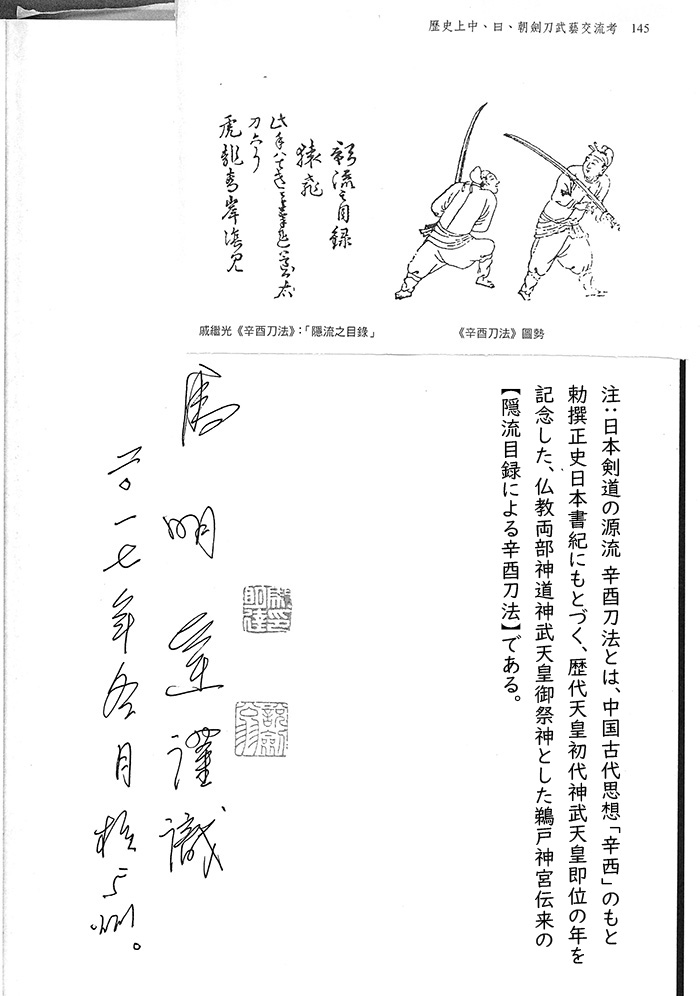

日本刀のこれらの長所に対して、ある優秀な明朝将領は真面目に研究して、それの対策も考えて、同時にその刀法も牙してきて、明軍の戦闘力を高めた。この中に、戚継光の高い功労があった。戚継光は傑出した才力と遠大な計略がある人だった。倭寇が各自で戦うことで長刀の優勢を発揮する特徴に対して、彼は民間武芸から大量な技芸を吸収して、「長短兵が変化して使用される」の「鴛鴦陣」を創造して、団体の「斉勇」で個人の倭寇に対抗した(73)。実践によって、長刀優勢を破る有効な方法であった。嘉靖39(1560)年、彼は『紀効新書』を書いた時、長、短兵の各家の武芸を収録した、「大戦の技に役立たない」拳法さえも収録したが前に述べたように、ただ短兵武芸を収録してなかった。彼は残念ながら言った。「世伝の刀法は多いけど、その素晴らしさを伝えたものが少ない、また豪傑にそれを継いでほしい」。日本刀法の技術優勢によって、彼が当時我が国の刀法に謹慎と欠かなくても氾濫させない態度を持っていたのが見える。これは賞賛に値するに違いない。翌年になると、つまり嘉靖四十(辛酉)年、彼は浙江で対倭作戦した時日本長刀の「倭夷元本」を得て、また「習って演じた」が『辛酉刀法』と言う譜を書いた。それから十八巻の『紀効新書』を十二巻に改変した。内容には増減があるが、この刀譜が増やした内容の一つである。『辛酉刀法』が二つの部分で組み合わせてある。前の部分は日本文字で書いた『隠流の目録』とその「習得法」で、後ろの部分は、戚氏の演練方法である。

『辛酉刀法』は中日両国刀法を一つに合わせてあり、中日剣刀武芸交流史には貴重な文献に違いない(74)。『紀効新書』からみれば、嘉靖四十年前後、「戚家軍」は、規模はあったが、まだ日本式の長刀を揃えていなかった。戚継光がまだ日本刀法をマスターしていなかったことが証明される。隆慶五年(1571)に、彼のもう一部の軍事名著『練兵実紀』が出来た時、その本から見えるが、長刀及び長刀法は、もう北方の蒙古人を防ぐ戚家軍の主な装備の一つになった。この時戚継光の用心した計略で、まず、廃兵も長刀を配布されて、もっとも基本的な「隊」の建制に、二人の鳥銃手が正、副隊長だったが、そのふたりが「やはり双手刀を短兵として習得させる」を要求された。歩兵もそうだったが、鳥銃手であれば、「長倭刀一本を配る」そのほか、歩兵に長刀或は短刀を配った。毎回演習する時、もし的が騎兵とすれば、長刀を持つ人が、「元の習った倭刀でやる」、下は馬の足を斬って、上は馬の頭を斬る。もし敵が歩兵とすれば、「倭刀が二人で一列にして、振る道も多いし、素早くて、上等である」。或は「刀で斬り継いで、挙げ下げは素早くて、人に隙間を開けて犯させないのが上等である」(75)。日本刀を中国軍隊に吸収したことは、戚継光が他人の長所を習って自分で使うという貴重な考え方を表わした(76)。

戚継光以降、天啓、崇祷年間に、武宗家程宗猷はまた日本刀法を研究して、天啓元年(1621)に『単刀法選』と言う本を書き、日本刀法に卓越した貫献をした。程宗猷は『単刀法選』で述べている。「器の名は単刀で、双手で一本の刀をもつ、その技は倭奴が上手だ。わしがその法を探したが、浙師の劉雲峰がいて、倭の真伝を得たが、惜しくなくてわしに伝えた、其の奥妙が分かった」。程宗猷は字衝闘で、徽州休寧の貴族の出身で、程氏一家は武芸を崇拝して、そこで明清の時程氏武名は東南に広く伝わった。宗猷は一名の「名師さえおれば、はるばる訪れる」愛国武芸家だった。浙師の劉雲峰の伝授を得てから、また自ら当時刀法で名高い 州の武芸家郭五を訪れて、比較と鑑別によって、劉雲峰から伝えられた刀法が「郭に多く勝っている」と気がついた。もう一歩進んで日本刀法の実用価値を証明した。しかし、多分言語の障害に限られて、劉雲峰が日本人から得た刀法が「勢があり法があり名がなし」、程宗猷はこの簡単に得られたものではない刀法を長く伝えらせるために、「その勢によって像を書いて、名を付けた。」この今までにも図譜を参照して演練できる『単刀法選』を著作してきた。日本刀法を我が国に伝え教えるのに素晴らしい貫献をした。

清代初年、反清思想を持っていた遺民学者呉殳が、社会上豪傑と付き合って、国内の各家の武芸に気を付けて、日本刀法を研究、整理して、『単刀図説』を書いた。呉殳がこの本の序言で述べている。「唐に陌刀があって、戦陣中激しいと称されたが、その法を伝えてこなかった。倭国の単刀が、中華に其の法を得た者がいたけど、倭人の精に及ばない」。(77)そこで彼は日本刀法を主幹として、「漁湯老人」剣法を吸収して、双手刀法十八式を創編した。呉殳の刀法は左右に刀を挑むなど八勢を核心として「避虚就実」を短で長を破ることを要点として、程宗猷と全く異なる特徴を表わした。彼が「この十八勢は成熟に習えば、倭法にはまだ合わないが、中国の花法は全部それを避けられない」と考えた。呉殳は一生武芸の道を努力して探索しており、従った先生も多く、見常も広かった。しかし啓蒙した先生が常熟人石電(字敬岩)であった。呉殳がその著作にその日本刀法は石電から得たものであったかどうかとはっきり書いてなかったが他に呉殳と一緒に石電に伝授された清初理学家陸梓亭の記述によると、石電本人が「浙人劉雲峰と倭刀を一緒に習って、その技を習得した」。

苧彗八年(1635)、石電は安徽宿松に張献中の農民軍に殺された。彼が常に述べている。「歩戦に長刀がもっとも勝つ。馬が死んで歩闘していた時、公(石電)が天に感嘆して日く、もし吾に長刀があれば、賊なぞ相手にしない!」石電がたしかに日本刀法を良くできたと明らかに見えるが、呉の日本刀法は石電から得たものの可能性がある(78)。こうしてみると呉殳と程宗猷の日本刀法は実際に同じ元である。しかし、程、呉両家の刀法は同元異流の差があるのが見える程氏短刀が全部日本刀法の本来面目を習って、剣譜にある抜刀、鞘刀等の細かい部分はどれも「倭式」を真似して、その域を出ていない。呉氏はそれに対しなるべく中日両国の刀法を一体化しようとし、その十八勢は双手、片手で柄を持ち変えるが其の中に明らかに中国剣刀属したものがある。

以上より、劉雲峰、石電、程宗猷から呉殳まで、我が国の武芸家の日本刀法への学習はもう新たな階段に入ったと言える。それは徹底的な模倣から新しい創造の階段に入った(79)。後世、武芸家が「短の長に見えるや、足もと忙しい」の説もある。前述のように、日本刀はまたこの点で突出している特徴を表わしている。呉氏は歩法を強調しているが、その刀法は「就実」を重視してから、大体は一歩一勢で、あるべき霊活性が表されていなかった。比べてみると、呉殳がよく程宗猷のやり方に文句をつけているが、実際は程宗猷がやはり上手で、呉殳は見劣りする。一言で言えば、程氏刀法が「倭の真伝」から得たものであるが、呉氏は文人の手習いで、得意なのは槍法で、長刀がその得意ではないから、当たり前のことと言えようか。

六

明代以来、我国に戚継光、劉雲峰のような武芸家がいて、日本刀法の学習と持ち込むことを積極的に行ったが、程宗猷、呉殳などの整理著述を加えて、人々に威名が四方に轟く日本長刀法をある割合に本当に了解させた。これが我国の武芸内容を豊富にさせて、ある程度、明代軍隊の作戦レベルも高められた。我国の古代から日本にまで伝えわっていた双手剣刀法は、日本武士に充実され高められて、明代にまた東浅風貌を持って我国に戻ってきたと言える。これは意味豊富で真面目に検討するに値する中日文化交流活動である。この交流の過程中、朝鮮がずっと参加国だったが、特殊な役割を担った。朝鮮が中日の間を結託するに役立っただけではなく、中日武芸の粋を吸い継いで、段々中日両国の特徴がある朝鮮剣刀法の風格を形成させた。いまでも韓国に保存されているたくさんの中日古代剣武芸図譜がこれを証明している。

清代、中国の伝統武芸は最後の変化が発生した。これはもちろん白山黒水から来た少数民族の清代支配者と関係があった。日本から伝わった双手刀法はまだ相当に活躍していて、清に抵抗していた南明の残存人達が日本刀を使っていて、清軍隊もそれを使っていた。これは日本刀がまだ相当、発揮する場所があったことを証明している。(80)しかし清に入ってから、乾隆皇帝のように日本刀剣を重視していたのが見えるが、日本長刀及びその刀法はまた寂しくなったらしい。少なくとも清軍隊中には日本長刀の姿が見えない。それになにかの著作も残されてない。なぜだろうか?主な原因はやはり清代兵制と武芸構成に変化が起こったからだ。例えば、清代が騎兵を重視し八旗の主力が騎兵を主体として、双手で長刀を持つのは騎兵に合わないから、軍隊の日本刀への需要量が大いに減っていって、使用技芸もそれによって段々消えていった。だが、日本双手刀法は我国の民間武術家に惜しまれて、ずっと今日まで伝えられてきた。

清代末年、華北塩山県武術家黄林彪が天津の紀氏から双手刀法を得て、黄がそれを貴重な秘密とし、ただその大弟子の張玉山及びその晩年の弟子、馬鳳図にのみ伝え教えた。張玉山には後継者がいない。馬はその二番目の弟と長男広達などに伝え教えた。1925年前後、馬鳳図が張家口で参議に任じたとき、張之江将軍に頼まれて部分的な双手刀法を簡単で習いやすい「破峰八刀」に改編して、西北軍の大刀教科書として広げた。晩年、私を指導して、双手刀法の諸問題を研究させて、其の元を見つけ、双手刀法の正脈を正伝できることをさせた。これは私がずっと双手刀の源流をその刀法精義の研究を従事している由来である。

附記

日本国伝統武術と中国伝統武術の核心である戦術とは、共通性のある黄帝内経に基づく武術理論であり、再現可能な歴代の日中刀剣術交流での伝統戦術である。

歴代日中剣道連盟 代表 野上小達